Cross chain 总览

- 老道

- 发布于 2025-10-28 15:16

- 阅读 2638

Crosschainmessaging(2)Crosschain跨链是把一条区块链上的“已发生事实”(状态/事件/余额变动等)以可验证的方式带到另一条链上,使后者可以在自身共识下对该事实作出行动(调用合约/铸造或释放资产/更新状态)。本质是在不同安全域之间做可信消息传递与(可选的)资产迁

Cross chain

跨链是把一条区块链上的“已发生事实”(状态/事件/余额变动等)以可验证的方式带到另一条链上,使后者可以在自身共识下对该事实作出行动(调用合约/铸造或释放资产/更新状态)。本质是在不同安全域之间做可信消息传递与(可选的)资产迁移。

白话文就是

谁来验证“链A发生了X”?他能否说谎?说谎的代价是什么?

这决定了安全模型、成本与延迟。为何会有跨链的存在呢?

主要在以下几个场景

- 多链并存和分工:提高效率,也可以通过跨链技术减少重复建设和资源浪费、也可以通过多链分工提高工作效率

- 资产整合:投资者可能持有不同链上的资产、可以通过跨链将资产整合

- 提高流动性:讲不通区块链上的资源和流动性链接起来,为用户提供更多的交易和投资选择

跨链需要解决的关键问题

- 可验证性:假设是a链到b链,如何在b链上的逻辑里面验证a链传过来的内容是否是正确的

- 最终性与回滚:a链可能短暂重组,需等待最终性或引入挑战期(rainbow bridge引入了挑战期,在四个小时左右)

- 顺序/重放/幂等:消息序列如何保证有序消费、避免被重复执行或跨域重放。

- 费用与延迟:验证的成本(链上计算/外部服务)与消息到达、可执行的时间。

主流路线

Light client

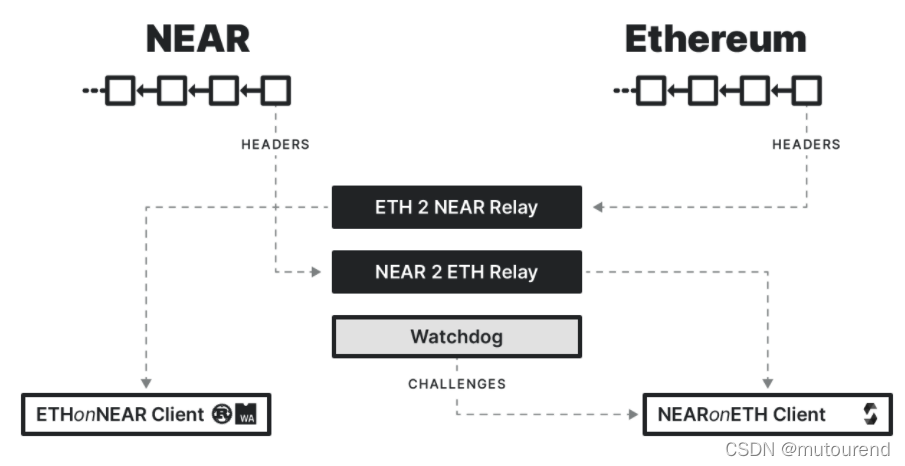

- 通过raibow bridge在链上部署互相的light client,也就是说拿以太坊跟NEAR链举例,如果是以太坊要转资产进NEAR的话,流程架构

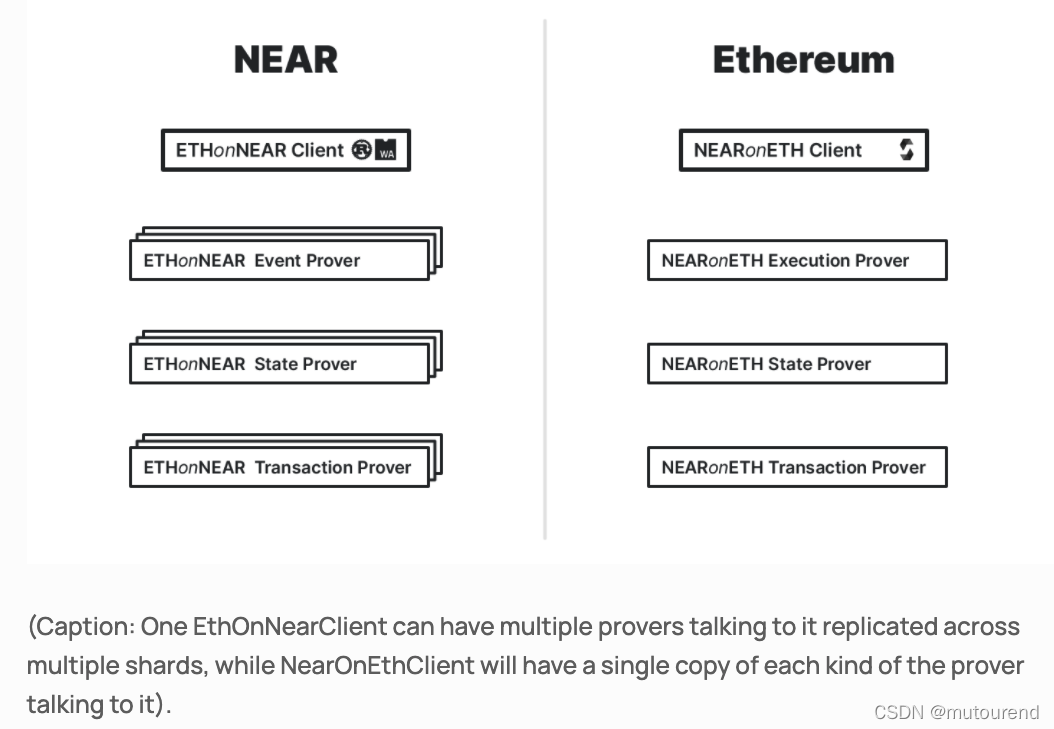

- EthOnNearClient,在NEAR合约里维护以太坊header,他只保存最近一段时间(大概七天)最终已经确定的header,来避免状态(stateles cryptocurrency?)无限膨胀。因此用户需要在这个窗口内完成提交证明

- prover合约也是部署在NEAR上,拿到以太坊的log、merkle proof等证明来对照EthOnNearClient存储的header,其中含 receiptsRoot),在 NEAR 上验证“ETH 侧真的发生了某事件”

- Token Locker(ETH )/ Token Connector(NEAR ):前者锁定用户的 ERC-20 并产生事件;后者在 NEAR 侧铸造/释放对应的 NEP-141 代表资产。

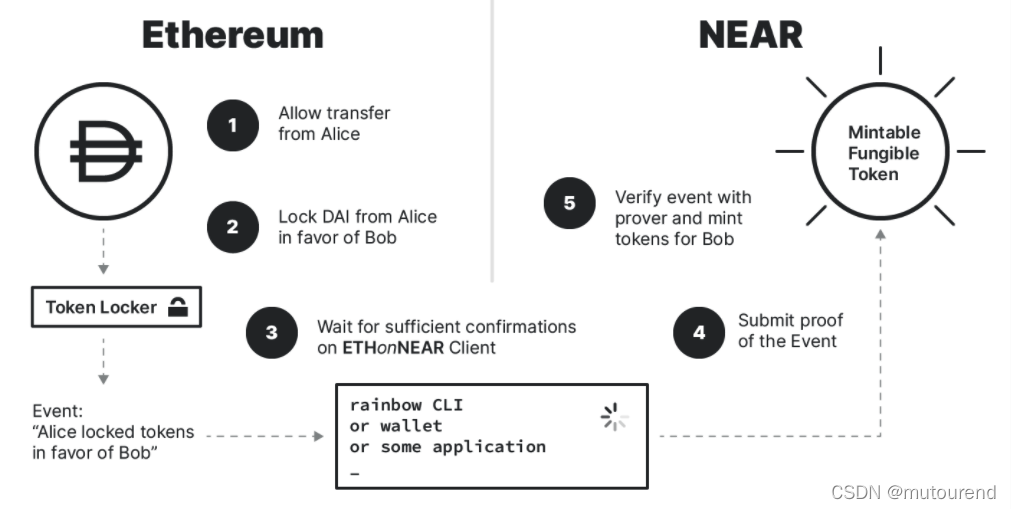

流程如下:转 ERC-20 为例- 授权 & 锁定(ETH 侧)

用户先给 TokenLocker approve,随后调用 TokenLocker 把 X 枚 ERC-20 转入托管。合约会在以太坊链上发出 Locked 事件(记录发送者、金额、目标链接收者等)。 - 等待以太坊最终性

需等 ETH 区块达到“不可逆”的安全阈值(PoS 下通常取最终确定区块),这样 NEAR 侧验证时不必担心回滚。EthOnNearClient 在 NEAR 上持续接收 ETH 区块头并维护规范链。 - 生成并提交“事件存在性证明”

中继/提交者从 ETH 全节点取到这笔锁定交易的收据与日志,连同MPT(收据树)证明与所在区块头(含 receiptsRoot),打包成证明,提交给 NEAR 上的 Prover 合约。 - NEAR 上链验证(Prover ↔ EthOnNearClient)

- Prover 调用 EthOnNearClient:确认该区块头在其已跟踪的规范链里;

- 用区块头里的 receiptsRoot 验证“这条 Locked 事件日志确实包含在该区块的收据树中”;

- 做去重(双花问题)。

验证通过,即在 NEAR 侧得到“ETH 上已锁定”的可验证承诺。- 在 NEAR 侧铸造/释放代表资产 Token Connector(NEAR)据此给用户铸造/释放等额的 NEP-141(例如 nDAI),完成从 ETH 到 NEAR 的资产映射迁移。用户在 NEAR 钱包中看到余额增加。

- 授权 & 锁定(ETH 侧)

一句话总结:

锁(ETH)→ 证(NEAR 上验证“ETH 确实锁了”)→ 铸(NEAR)。轻客户端提供“信区块头”的根,Prover 提供“信事件”的证;NEAR 因此能在不信任第三方的前提下,相信以太坊上真的发生了那件事。

Relay chain

是一条专门用于跨链的“中间链/枢纽链”。它自己跑共识、出块、记账,同时托管和运行多条外部链的轻客户端

把“跨链消息的验证与转发”收束到自己这里来做——再由各业务链只需要验证 Relay Chain 的状态即可完成跨链。这类设计把“谁来证明别的链上发生了什么”集中到了中继链的链上逻辑中。以 MAPO 的表述:底层的 MAP Relay Chain 提供“纯信任最小化的跨链消息验证能力”,其上部署各链的轻客户端;同时,各业务链上也部署 MAPO 的轻客户端 来验证来自 Relay Chain 的消息,实现“双向轻LC的嵌入”。

已经有Light Client,为何还要 Relay Chain?

轻客户端法(LC)通常是“每对链彼此在对方链上部署对方的轻客户端,再在目的链验证源链事件”。这在多链网络里会出现两两对接的 N² 复杂度与在高成本链上做重验证的问题。

Relay Chain 的做法是:

- 在 Relay Chain 上集中维护“各链轻客户端”,负责对“源链事件”做链上验证;

- 在各业务链上只部署“Relay Chain 的轻客户端”,这样业务链只需验证“Relay Chain 的结论”即可,不再每对链互相部署。MAP 官方集成文档直说:跨链消息经 map-relay-chain 中转,因此“集成链只需部署 relay-chain 的 light-client 来验证来自 relay 的消息”,自身则实现“自己的轻客户端部署到 relay-chain”。

结果是:

- 连接复杂度:由“每对链各自对接”降为“每条链对接一次 Relay”(从 N² 降到 ~N)。

- 验证成本:把多链验证集中到一条可控的链环境(可做预编译/电路优化)以降低目的链上的 gas 压力。

- 可扩展性:新链入网,只需接入 Relay 的轻客户端体系,就能与已接入的所有链互通。

解决的关键问题

- 验证发正在链上

- 双向的LC,可以让任意两条已经接入的链经过relay互通

- MAPO使用iBFT和PoS共识,具有及时的区块最终性

- 使得Dapp可以进行复用

relay chain流程如下

- 源链产生事件(如锁定资产/发出跨链消息)。应用侧调用 MOS.transferOut 写入跨链意图,并产生可证明的链上日志。

- Relay 链验证源链事件:

- Messenger 从源链节点取到收据+MPT 证明+区块头;

- 把证明提交给 Relay 链上该源链的轻客户端(统一由 LightClientManager 管理);

- 通过后,在 Relay 链上形成“已验证的跨链消息承诺”。

- 目标链只验证 Relay:

- 在目标链,MAPO 轻客户端(MAPO-on-Target)验证“这条消息已被 Relay 链最终确认”;

- 目标链上的 MOS/应用合约据此执行实际动作(释放/铸造/回调业务逻辑)。

一句话总结

Relay Chain= “把多对多跨链验证,转成到一条带最终性的公共验证层上”。MAPO中,体现在“Relay 链上托管各链LC + 各链上托管 Relay 的LC”的双向嵌入:验证集中、信任最小、集成成本低;业务只需面向 Relay 的结论再在目标链执行即可

Message bridge和Asset bridge

Message bridge

- 做什么:在链 A 产生一段可验证的 message/intent,让链 B 在本链共识下执行对应逻辑(调用合约、更新状态、触发回调)。

- 不做什么:不直接托管或铸造资产,也不承担供给一致性职责。

- 关注点:verification(谁证明消息正确)、ordering(顺序/幂等)、replay protection、finality/challenge。

- 一句话:只搬“指令/事实”,不搬“价值本体”。

Asset bridge

- 做什么:让同一经济实体跨域“可达”,必须定义供给与赎回语义:

- Lock–Mint:源链锁(custody),目标链铸“映射资产”(wrapped)。

- Burn–Mint:源链销毁,目标链铸“原生资产”(canonical,多链原生发行)。

- Liquidity model:两侧做市/库存对冲,“到手即有”,更像结算网络。

- 必做的:供应一致性(1:1)、赎回路径、失败补偿与恢复。

- 一句话:搬“value”,必须对总量与赎回负责。

快速判别:谁能 mint/burn?谁在 custody? 只要桥本身能决定 mint/burn 或托管锁仓,它就是 Asset bridge;反之仅传递“证明/intent”,就是 Message bridge。

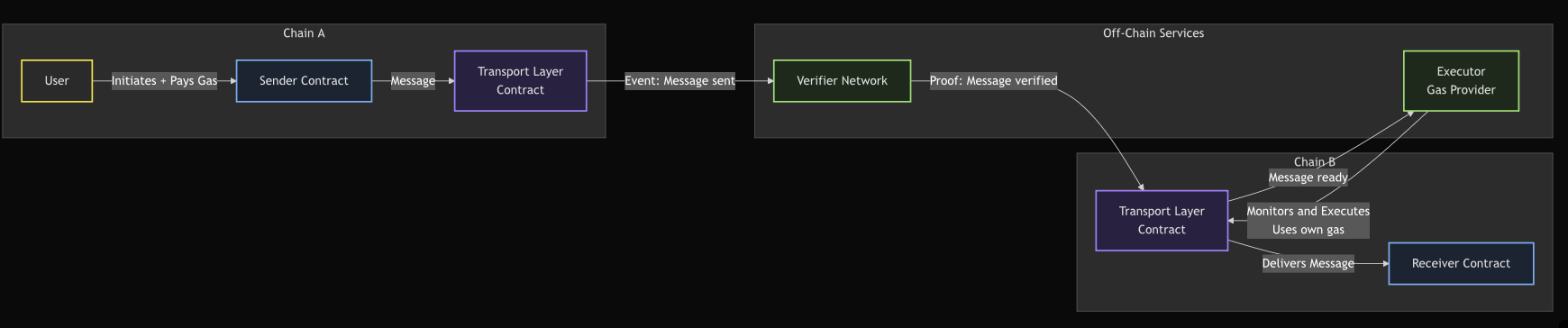

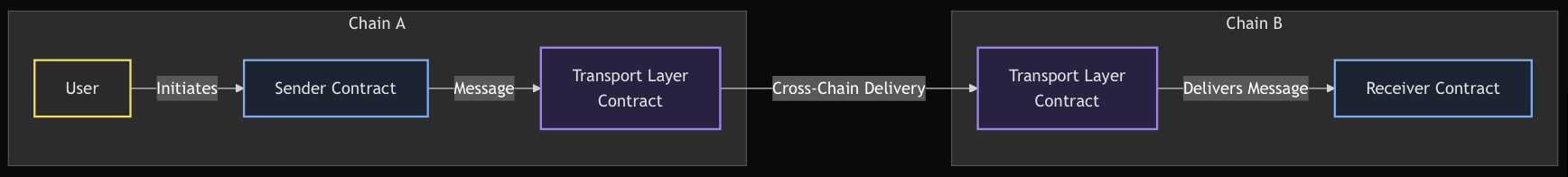

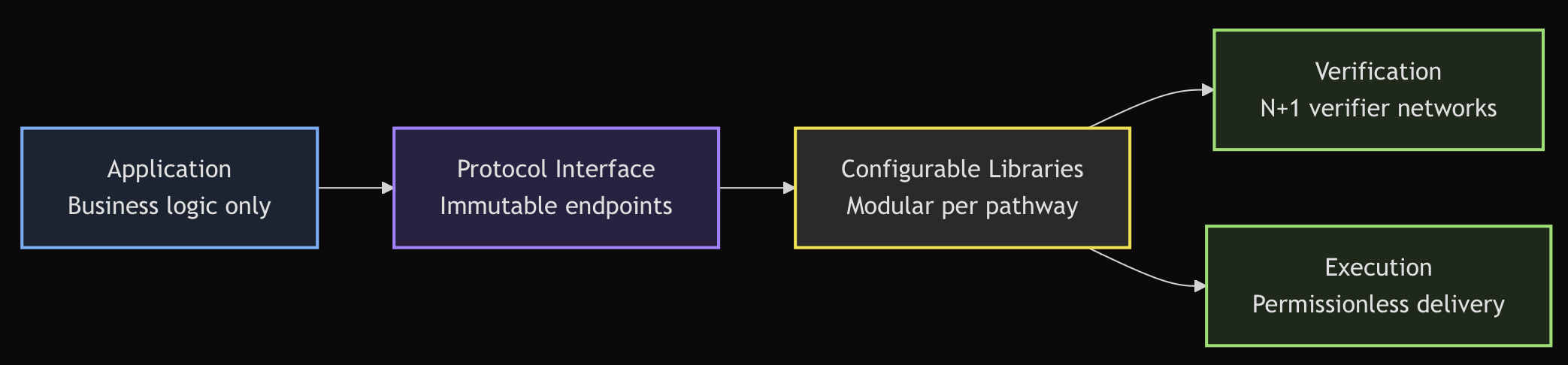

Layerzero

是一个跨链消息层,它提供每条链上的Endpoint,并让OApp在每一条路径上米昂自定义Security Stack,选择哪些DVN(Decentralized Verifier Networks)来做验证,以及通过哪个执行者来‘执行/传递’。

Endpoint 负责形成带 lossless、exactly-once 语义的消息通道。

解决了什么关键问题

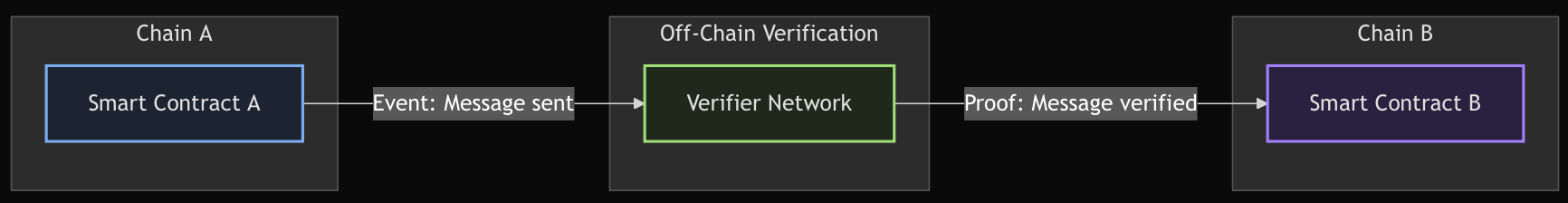

- 核心验证问题,因为跨链首先就是要回答“How can Chain B verify an event from Chain A?”,因为区块链彼此不能直接读取对方的状态,所以每一个跨链系统都必须选择一种验证路径,比如多签、ZK proofs等一旦选择了验证方法则会反过来决定接口设计、以及能覆盖哪些链的问题:所选验证法决定 security model / interface design / execution semantics / chain coverage。

- 一条链没有办法覆盖所有链,不得不用N个bridge,N bridges = N integrations,每条桥接口不兼容,无法做动态安全选择或汇聚多桥形成统一抽象。

- 运维复杂度极高:每条桥一套监控、不同错误格式/失败模式,跨桥追踪一次交易变成困难的“关联分析”问题。并且N 个 API、N 套日志/排障工具,debug难度呈指数级上升。各自独立的升级流程与安全审核,团队被迫同时维护多套系统与知识栈。

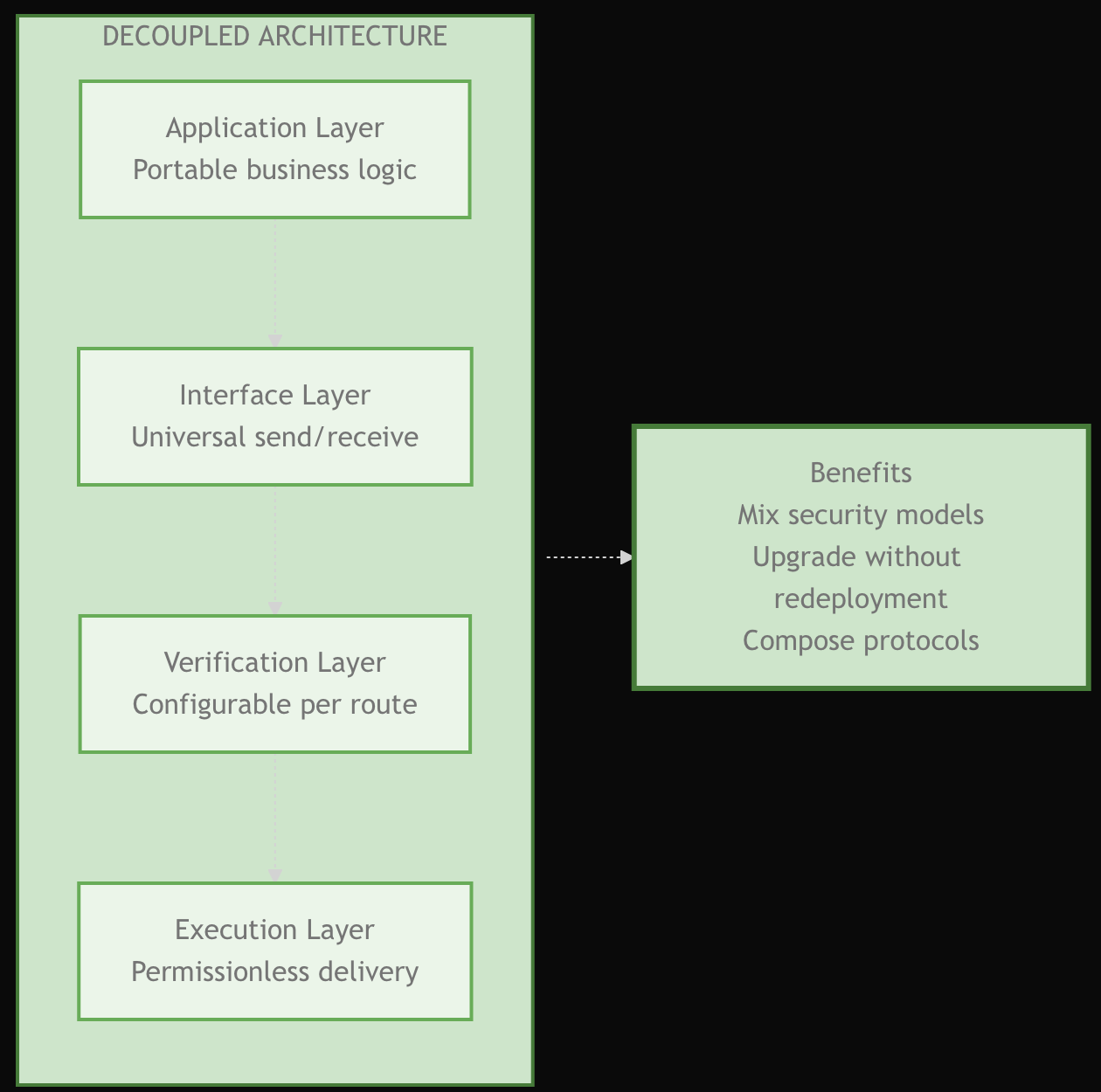

如何解决

将这些部分进行解耦

Layerzero结构

- Endpoint

- 相当于一个标准的接口来给LZ用户的

- 不可更改的

- 每个链上只有一个

- 用户只会与这个Endpoint打交道

- 有UA接口

- UltraLightNode(ULN)

- 可升级的合约

- 有自己的版本号和对应的地址会被endpoiont记录下来

- 核心的智能和鱼可以emit XCC event和验证XCC proof

- Oracle

- 获取区块链数据

- Relayer

- 构造proof,并提交到dst链上的ULN

- VerifyLibrary

- 不需要完整的知道header就可以知道另一个链上的数据是否有效

- 数据来自两个链下组件

- 实现了另一条链的merkle proof的验证逻辑

工作流程

- Send(srt):OApp 调用 Endpoint 发送消息,支付费用;Endpoint 为该 path 分配单调 nonce并生成 GUID;options中携带所选 DVN/Executor 等参数。

- Verify(dst):所选 DVNs 各自向目的链的接收库提交验证;当达到配置的门限(如 X-of-Y)即视为通过。

- Commit to channel(目的链 Endpoint):任何人可将满足门限的结果提交到 Endpoint;Endpoint 记录 payload-hash、推进通道状态,确保 lossless / exactly-once 与无缺口有序。

- Execute:Executor 付 gas 调用目标 OApp 的receive完成投递;即便 Executor 故障,第三方也可触发执行,安全与活性分离。

一句话总结

Layerzero v2 = 统一接口(Endpoint) + 可验证和执行的跨链消息层。解决了接口耦合的问题。

- 原创

- 学分: 38

- 分类: 跨链技术

- 标签: cross chain 跨链 LayerZero v2

- 2026年互操作性发展现状 1128 浏览

- Uniswap Tribunal 审计 857 浏览

- Layerzero:OFT-adapter 920 浏览

- LayerzeroV2:message跨链 1710 浏览

- 当社交媒体开始为用户付费时:Overherd 如何将注意力转化为收入 764 浏览

- 区块链桥接安全 - 介绍与第一部分 1171 浏览

- 让以太坊所有的 Layer2 再次感觉像一条链 3550 浏览

- zERC20:基于零知识燃烧证明的跨链隐私型 ERC-20 - ERC标准 7 浏览

- what is Omnichain 3105 浏览

- 041:跨链互操作:桥接资产的真正意义 2049 浏览

- 028:跨链桥安全过河 1993 浏览