【转型Web3开发第一课】图文版 | 02 | 什么是Web3

- Keegan小钢

- 发布于 2024-06-23 21:44

- 阅读 2895

上周末,我完成了一场直播课,「转型Web3开发第一课」。之后几天,把这第一课的内容进行了拆分,重新录制成了7个较短的视频,陆续发布到了B站、视频号、抖音、知乎等平台。而为了方便一些更习惯看文章的读者,于是我又开始发布图文的版本。

前言

上周末,我完成了一场直播课,「转型Web3开发第一课」。之后几天,把这第一课的内容进行了拆分,重新录制成了 7 个较短的视频,陆续发布到了 B 站、视频号、抖音、知乎等平台。

B 站有字幕,而其他平台的则没有。

如果大家喜欢看 B 站的,可以搜索「转型Web3开发第一课」找到这套视频课程,或者直接搜索我的名字「Keegan小钢」也可找到。

而为了方便一些更习惯看文章的读者,于是我又开始发布图文的版本,之前已经发布了【自我介绍】小节的图文版本,这次就发布第二小节【什么是Web3】的图文版。

「什么是Web3」图文版

Hello,我是「Keegan小钢」,我们继续「转型Web3开发第一课」。接下来,我们开始正式聊 Web3。第一个问题,什么是 Web3? 很多人对 Web3 这个概念其实是比较模糊的,比如,Web3 和 Web3.0 是什么关系?联盟链是不是Web3?

关于“什么是Web3”这个问题,我之前就已经发表过文章,阐述过我的观点。可点击《什么是Web3》文章进行查看。这里简单总结一下。

关于什么是 Web3.0 的问题,目前依然没有一个标准的定义,但目前主流的想法就是两种含义:第一个表示语义网,第二个表示去中心化网络。

语义网是一种智能网络,是由万维网之父 Tim Berners-Lee 在 1998 年时就提出的概念。

那时候还没有 Web3.0 的概念,到 2006 年的时候呢,《国际先驱论坛报》就刊登了一篇文章,提到 Web3.0 是什么样的。从那之后,语义网就开始跟 Web3.0 这个概念划上等号。

语义网概念的这个 Web3.0,它的特征就是「可读可写可执行」,而且读写和执行的主体变成了机器。

到了 2014 年,以太坊的联合创始人,也是波卡的创始人 Gavin Wood 在他的博客发表了一篇文章《DApps: What Web 3.0 Looks Like》,对于 Web3.0 提出了全新的见解,也就是基于区块链的去中心化网络。

这就是 Web3.0 的第二种定义,交互方式为「可读可写+拥有」,就是用户拥有数据的自主权。

语义网为核心的这个 Web3.0 呢,它其实是基于人工智能的。但是人工智能的发展还达不到相应的水平,所以到目前为止依然还没有实现大规模的部署和使用,并没有形成生态。

但基于区块链的去中心化网络这个 Web3.0 呢,因为强调的是去中心化。目标是让个人能够掌握自己的数据和数字权益,实现更安全透明和可信的互动,目前的话已经诞生出了很多相关产品和 Dapps,生态雏形已然形成。

而我们现在说的 Web3 这个概念,其实就是指去中心化网络这个含义的 Web3.0。

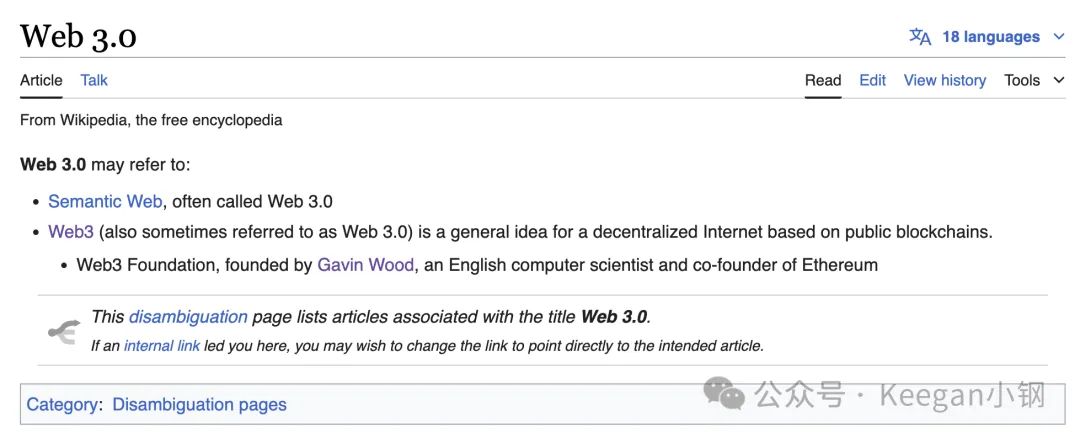

关于这两种含义的话,其实在维基百科上我们也可以看得到:

可看到,Web 3.0,第一个语义网,第二个就是指 Web3,是一个基于区块链的去中心化网络。而且,这里它说的是 public blockchains,其实就是公链。

所以说其实现在,为了跟语义网含义的 Web3.0 区分开来,我们平时更多的其实是用 Web3 这个词来指代去中化网络这个含义的 Web3.0。这样的话,就不会跟语义网这个含义产生歧义。

这就解答了“web3和web3.0是什么关系”这个问题。

那还有一个问题:联盟链是不是 Web3?

那我们可以从 Web3 的特性中来找到答案。

现在已经普遍认为,Web3 至少应该具有以下几个特性:

- 基于区块链

- 去中心化

- 无需信任

- 无需许可

- 有通证经济做激励机制

- 有数字所有权

从这些特性上来看,联盟链实际上就只满足了第一个特性而已,其它特性其实是都是不满足的,所以联盟链其实并不被 Web3 认可。

总而言之,Web3 主要目标是为了解决用户数据的所有权问题,底层使用区块链作为技术支柱,结合通证经济系统作为激励机制,用数字通证作为数据价值的载体,实现所有权的去中心化。

OK 以上就是关于什么是web3这个问题。

- 原创

- 学分: 0

- 标签: