Ethereum: 在去中心的世界中找到可靠的P2P工作节点

- 一眼万年

- 发布于 2025-08-24 19:08

- 阅读 1346

以太坊的P2P网络层不仅实现了节点间的直接通信和区块链状态同步,还通过多层架构设计和事件驱动模型,确保了网络的弹性和安全性,为去中心化应用提供了坚实的基础设施。

第一章:去中心化网络的需求

以太坊作为去中心化区块链网络,其 P2P 网络层承担着实现节点间直接通信、支持网络动态扩缩容、确保全网区块链状态同步一致性以及防范各种网络攻击和恶意行为的关键使命,为整个区块链系统提供了无需中央服务器的弹性网络基础设施。

1.2 整体架构分层设计

Go-Ethereum P2P 网络采用经典的分层架构设计:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ 应用协议层 │

├─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────┤

│ ETH Protocol │ SNAP Protocol │ LES Protocol │ 自定义协议 │

│ 区块链数据同步 │ 状态快速同步 │ 轻客户端服务 │ 扩展功能 │

└─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────┘

│

▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ P2P 核心层 │

├─────────────────┬─────────────────┬─────────────────────────────┤

│ p2p.Server │ Protocol Manager│ Peer Manager │

│ 网络服务管理 │ 协议管理器 │ 节点管理器 │

└─────────────────┴─────────────────┴─────────────────────────────┘

│

▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ 传输抽象层 │

├─────────────────┬─────────────────┬─────────────────────────────┤

│ RLPx Transport │ Message Codec │ Connection Pool │

│ 加密传输协议 │ 消息编解码 │ 连接池管理 │

└─────────────────┴─────────────────┴─────────────────────────────┘

│

▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ 网络发现层 │

├─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────┤

│ Discovery v4│ Discovery v5│ DNS Discovery│ Bootstrap Nodes │

│ Kademlia DHT│ 增强发现协议 │ DNS节点发现 │ 引导节点 │

└─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────┘

│

▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ 底层网络层 │

├─────────────────┬─────────────────┬─────────────────────────────┤

│ TCP Listener │ UDP Socket │ Network Interface │

│ TCP连接监听 │ UDP数据报 │ 网络接口 │

└─────────────────┴─────────────────┴─────────────────────────────┘

第二章:P2P 核心实现

2.1 架构设计

P2P Server 采用了高度优化的事件驱动架构设计,通过多个专用通道接收和处理不同类型的事件,有效避免了复杂的状态管理和锁竞争问题。系统将各个功能模块(节点发现、连接拨号、网络监听等)设计为独立的组件,通过标准化接口进行交互,实现了良好的组件解耦。在并发安全方面,系统优先使用通道进行组件间通信,既确保了线程安全,又保持了高性能的并发处理能力。

生命周期管理机制

Server 的生命周期管理遵循严格的状态转换,确保系统的稳定性和可靠性:

stateDiagram-v2

[*] --> Stopped: 初始状态

Stopped --> Starting: Start()

Starting --> Running: 启动成功

Starting --> Stopped: 启动失败

Running --> Stopping: Stop()

Stopping --> Stopped: 停止完成

state Running {

[*] --> Listening

Listening --> Discovering

Discovering --> Connecting

Connecting --> Listening

}并发控制策略

采用四层并发控制机制:互斥锁保护关键状态,通道实现异步通信,等待组管理协程生命周期,上下文控制超时和取消。这种分层设计避免了过度同步,通过优先使用通道的无锁模式提升并发性能。

事件通道设计

采用基于通道的事件驱动架构,构建了一个事件处理系统。设计了七个专用通道来处理不同类型的事件:quit 通道负责优雅关闭信号的传递,addtrusted 和 removetrusted 通道管理信任节点的动态添加和移除,peerOp 通道处理各种节点操作请求,delpeer 通道处理节点断开事件,而 checkpointPostHandshake 和 checkpointAddPeer 通道则分别处理握手后检查点和节点添加检查点。所有这些事件通道都汇聚到主事件循环 Server.run 中进行统一调度和处理,形成了一个高效的事件分发机制,确保系统能够及时响应各种网络事件并进行相应的状态更新和资源管理。

graph TB

subgraph "事件通道系统"

A[quit<br/>退出信号通道]

B[addtrusted<br/>添加信任节点]

C[removetrusted<br/>移除信任节点]

D[peerOp<br/>节点操作通道]

E[delpeer<br/>删除节点通道]

F[checkpointPostHandshake<br/>握手后检查点]

G[checkpointAddPeer<br/>添加节点检查点]

end

subgraph "事件处理循环"

H[Server.run<br/>主事件循环]

end

A --> H

B --> H

C --> H

D --> H

E --> H

F --> H

G --> H

H --> I[事件分发处理]

I --> J[状态更新]

I --> K[资源管理]

I --> L[错误处理]2.2 连接管理机制

TCP 监听器实现原理

TCP 监听器采用异步监听模式,在独立的 goroutine 中持续接受新连接,避免阻塞主线程。系统在连接建立前进行 IP 限制和连接数预检查,通过信号量机制控制最大并发连接数以防止资源耗尽。每个新连接都在独立协程中异步处理,确保监听循环不会被单个连接阻塞。当监听过程中发生错误时,系统会自动清理资源并退出,同时支持优雅关闭机制,能够停止接受新连接并妥善处理现有连接。此外,监听器还会动态更新本地节点的网络地址信息,确保节点信息的实时性和准确性。

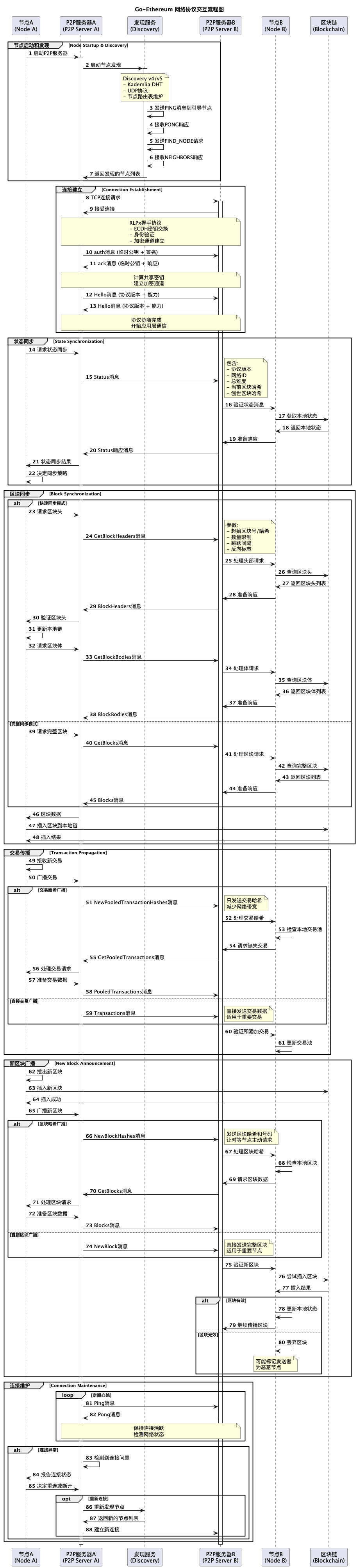

连接建立流程原理

连接建立过程包含五个关键阶段:

- 在预检查阶段验证当前连接数是否超过 MaxPeers 限制、检查远程 IP 是否在网络限制列表中、验证是否存在重复连接以及确认入站连接数未超过配置上限;

- 进入传输层握手阶段,通过 ECIES 椭圆曲线加密建立 RLPx 安全通道,生成会话密钥确保后续通信的机密性和完整性;

- 在身份验证阶段,通过验证远程节点的公钥签名、检查节点 ID 的有效性以及确认节点不在黑名单中来防止恶意节点接入;

- 进行协议协商阶段,双方交换 Hello 消息来协商共同支持的协议版本和能力,确定最终启用的协议集合;

- 在连接激活阶段,为协商成功的协议启动相应的处理器,并将新建立的连接加入到活跃连接池中进行统一管理。

连接池管理

连接池管理采用精细化的控制策略:

- 通过设置总连接数、入站连接数、协议连接数等多层限制来实现资源的精确控制。

- 根据连接来源和用途将连接分为静态连接、动态连接和信任连接三种类型,每种类型采用差异化的管理策略以满足不同的网络需求。

- 通过拨号比例机制智能调节入站和出站连接的平衡,确保网络连接的多样性和稳定性。

连接状态维护

每个连接都有完整的状态跟踪和生命周期管理:

- 使用节点 ID 和连接标志的组合来唯一标识每个连接,确保连接的准确识别和追踪;

- 持续记录和维护每个连接支持的协议能力信息,为协议选择和消息路由提供依据;

- 通过实时状态同步机制监控连接状态的变化,能够及时发现和响应网络异常或连接故障;

- 将网络资源与连接对象进行绑定管理,实现资源的统一分配、监控和回收,确保系统资源的高效利用和连接管理的一致性。

stateDiagram-v2

[*] --> Connecting: 建立连接

Connecting --> Handshaking: TCP连接成功

Handshaking --> Authenticating: RLPx握手完成

Authenticating --> Negotiating: 身份验证通过

Negotiating --> Active: 协议协商完成

Active --> Disconnecting: 连接错误/主动断开

Disconnecting --> [*]: 清理完成

Active --> Active: 消息交换2.3 对等节点管理

Peer 对象生命周期

Peer有完整的生命周期管理:从基于已建立连接创建 Peer 对象并初始化通道状态开始,到启动所有支持的协议处理器建立消息处理循环,再到运行期间处理协议消息、维护连接状态和监控连接健康,最后优雅关闭协议处理器并清理资源断开连接。整个设计通过通道和等待组机制确保多协程环境下的并发安全,实现了协议间的错误隔离以防止单个协议故障影响其他协议运行,同时具备自动化的协程生命周期和资源管理能力,并提供完善的连接事件订阅通知机制。

stateDiagram-v2

[*] --> Created: 创建Peer对象

Created --> Starting: 启动协议处理器

Starting --> Running: 所有协议启动成功

Running --> Stopping: 收到断开信号

Stopping --> Stopped: 清理完成

Stopped --> [*]

state Running {

[*] --> Processing

Processing --> Processing: 处理消息

Processing --> Error: 协议错误

Error --> Processing: 错误恢复

Error --> Stopping: 致命错误

}节点工作示例

2.4 协议多路复用

协议注册机制

协议注册机制通过标准化的协议接口定义,实现了协议的模块化管理。每个协议包含名称、版本、消息类型数量、运行函数和节点信息等核心属性,系统通过协议注册表统一管理所有已注册的协议,并在握手阶段通过能力声明机制向对等节点公布支持的协议列表。

消息路由实现

消息路由通过消息码偏移机制实现协议隔离,每个协议分配独立的消息码空间,路由器根据消息码范围将消息分发到对应的协议处理器。同时,每个协议处理器都有独立的输入通道、写入控制和错误处理机制,确保协议间的完全隔离和并发安全。

协议版本协商

协议版本协商采用最佳匹配策略,系统首先对双方的协议能力按名称和版本排序,然后逐一匹配寻找共同支持的协议版本。本地协议列表与远程能力列表进行比对,对于名称匹配的协议检查版本兼容性,兼容则创建处理器并分配消息码偏移,不兼容则选择可用版本,无法匹配的协议直接跳过,直至所有协议检查完毕完成协商

第三章:节点发现机制深度解析

3.1 Discovery v4 协议实现

Kademlia DHT 算法原理

Kademlia 是一种基于 XOR 距离度量的分布式哈希表算法,Go-Ethereum 采用其核心思想构建节点发现网络。算法的核心在于将网络中的每个节点分配一个 256 位的唯一标识符,通过 XOR 运算计算节点间的"距离"。

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ 1. 节点ID空间 (256位标识符) │

│ • 每个节点分配唯一的256位ID │

│ • ID通常由节点公钥的哈希值生成 │

│ • 形成2^256的巨大ID空间 │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ 2. XOR距离度量 d(x,y) = x ⊕ y │

│ • 使用异或运算计算节点间"距离" │

│ • 距离值越小表示节点越"接近" │

│ • 具有对称性、三角不等式等数学特性 │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ 3. 二进制前缀树 (Binary Prefix Tree) │

│ • XOR距离自然形成二进制树结构 │

│ • 共享前缀越长的节点距离越近 │

│ • 支持高效的分层路由 │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ 4. K桶路由表 (K-Bucket Routing) │

│ • 维护256个桶,每个桶对应一个距离范围 │

│ • 每个桶最多存储K个节点(通常K=16) │

│ • 实现O(log N)复杂度的高效查找 │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

距离计算实例:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ 节点A ID: 1010110100... (256位) │

│ 节点B ID: 1100101011... (256位) │

│ ───────────── │

│ XOR结果: 0110011111... (异或运算) │

│ │

│ 距离计算: 统计XOR结果的前导零个数 │

│ • 前导零越多,距离越近 │

│ • 前导零个数决定了节点在哪个桶中 │

│ • 例如:2个前导零 → 距离范围[2^2, 2^3) → 桶2 │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘节点查找算法流程:

sequenceDiagram

participant A as 查找节点

participant B as 中间节点1

participant C as 中间节点2

participant D as 目标节点

A->>A: 从本地路由表选择最近的α个节点

A->>B: 发送FINDNODE(target)请求

B->>A: 返回更接近target的节点列表

A->>C: 向新发现的更近节点查询

C->>A: 返回更接近的节点列表

A->>A: 重复查询直到找到最近的K个节点

A->>D: 找到目标节点或最接近的节点查找算法采用迭代方式,每次选择距离目标最近的 α 个未查询节点(通常 α=3),并行发送查询请求。通过不断缩小搜索范围,最终找到距离目标最近的 K 个节点。

路由表维护机制:

- 节点验证和替换:定期验证桶中节点的活跃性,移除失效节点:如果节点已存在则更新时间戳,如果桶未满则直接添加,如果桶已满则尝试替换最旧的节点

- 桶刷新:对长时间未更新的桶执行随机查找,发现新节点:通过迭代方式并发查询多个节点,等待响应后继续查找更近的节点,直到找到距离目标最近的节点集合

- 网络多样性:限制同一 IP 段的节点数量,提高网络的抗攻击能力

这种设计使得 Kademlia 网络具有良好的自组织能力和容错性,能够在节点动态加入和离开的环境中保持稳定的路由性能。

UDP 通信机制

Discovery v4 使用 UDP 协议进行通信,支持四种消息类型:

| 消息类型 | 消息码 | 功能描述 | 处理方法 | 用途 |

|---|---|---|---|---|

| Ping | 1 | 节点活跃性检测 | handlePing() |

• 验证节点是否在线<br/>• 更新节点最后活跃时间<br/>• 触发 Pong 响应 |

| Pong | 2 | Ping 消息的响应 | handlePong() |

• 确认节点活跃状态<br/>• 完成往返时间测量<br/>• 验证节点网络地址 |

| Findnode | 3 | 查找指定节点 | handleFindnode() |

• 请求距离目标最近的节点<br/>• 实现 Kademlia 查找算法<br/>• 构建和维护路由表 |

| Neighbors | 4 | 返回邻居节点列表 | handleNeighbors() |

• 响应 Findnode 请求<br/>• 提供节点发现信息<br/>• 传播网络拓扑知识 |

3.2 Discovery v5 协议进化

ENR (Ethereum Node Records) 系统

Discovery v5 引入 ENR 记录系统,提供结构化的节点信息:

type Record struct {

seq uint64 // 序列号

signature []byte // 数字签名

raw []byte // 原始数据

pairs []pair // 键值对

}

// ENR记录示例

func createENR(priv *ecdsa.PrivateKey) *enr.Record {

var r enr.Record

r.Set(enr.IP(net.IPv4(127, 0, 0, 1)))

r.Set(enr.TCP(30303))

r.Set(enr.UDP(30303))

r.Set(enr.ID("v4"))

r.Set(enr.Secp256k1(priv.PublicKey))

return &r

}ENR 与 enode 的对比

在 Discv4 中,节点使用 enode URL 格式(enode://<public-key>@<ip>:<port>)。ENR 相比 enode 有以下优势:

- 可扩展性:enode 只包含公钥、IP 和端口;ENR 支持任意键值对。

- 签名验证:ENR 包含签名,确保数据可信;enode 无签名,易被篡改。

- 协议支持:ENR 可声明子协议,适合多协议场景(如以太坊 2.0)。

- 版本化:序列号支持动态更新,enode 需手动替换。

主题发现机制

Discovery v5 引入了基于主题的节点发现机制,允许节点根据特定的服务或协议类型进行分类和发现。这种机制特别适用于以太坊 2.0 等多协议环境。主题通过协调工作的核心环节实现精确的节点分类和查找:

- 节点在启动时主动向网络声明自己支持的主题类型完成注册

- 网络中的每个节点都维护一个从主题到节点列表的映射表用于信息存储和检索

- 客户端可以根据特定的服务需求查询相应主题的节点列表获得目标节点

- 同时节点需要定期向网络广告自己的主题信息以保持注册的有效性和信息的时效性

graph TB

subgraph "主题发现架构"

A[节点注册主题<br/>Topic Registration]

B[主题表维护<br/>Topic Table]

C[主题查询<br/>Topic Query]

D[主题广告<br/>Topic Advertisement]

end

subgraph "主题类型示例"

E[eth2/beacon_chain<br/>信标链节点]

F[eth2/validator<br/>验证者节点]

G[eth/mainnet<br/>主网节点]

H[custom/service<br/>自定义服务]

end

A --> B

B --> C

C --> D

E --> A

F --> A

G --> A

H --> A主题发现实现机制

主题发现机制确保高效灵活的服务发现:

- 采用分层主题命名方案(如

eth2/beacon_chain/mainnet)实现精细化的服务分类和组织 - 通过时间衰减机制为主题注册设置生存时间并要求定期刷新以维持活跃状态

- 支持同一主题下的多个节点部署实现负载均衡并允许客户端根据性能指标选择最优节点

- 提供动态发现能力使节点可以实时注册和注销主题以快速适应服务变化和网络拓扑调整

sequenceDiagram

participant Client as 客户端节点

participant Node1 as 网络节点1

participant Node2 as 网络节点2

participant Target as 目标服务节点

Note over Client,Target: 主题注册阶段

Target->>Node1: REGTOPIC(eth2/validator)

Target->>Node2: REGTOPIC(eth2/validator)

Node1->>Node1: 更新主题表

Node2->>Node2: 更新主题表

Note over Client,Target: 主题查询阶段

Client->>Node1: FINDTOPIC(eth2/validator)

Node1->>Client: TOPICNODES([Target, ...])

Client->>Target: 建立连接

Note over Client,Target: 主题维护阶段

Target->>Node1: TOPICQUERY(刷新注册)

Node1->>Target: ACK(确认更新)这种主题发现机制为以太坊网络提供了更精确的节点发现能力,特别适用于需要特定服务类型节点的场景,如验证者发现、分片网络构建等。

3.3 DNS 发现协议

EIP-1459 标准实现

DNS 发现协议基于 EIP-1459 标准,通过标准的 DNS 基础设施实现去中心化的节点发现。该协议的核心是 DNS 客户端,它集成了多个关键组件来确保高效可靠的节点发现。

DNS 查询的实现机制采用标准的 TXT 记录查询方式:系统将节点哈希值与域名组合构成完整的 DNS 查询名称,通过标准 DNS 解析器查询对应的 TXT 记录,然后遍历返回的所有 TXT 记录尝试解析为有效的节点条目,一旦找到符合验证方案的有效条目就立即返回,如果所有记录都无法解析则返回查询失败错误。这种设计充分利用了现有的 DNS 基础设施,实现了高可用性和全球分布的节点发现服务。

树状结构设计

DNS 发现使用默克尔树状结构组织节点信息,通过不同类型的条目构建分层的节点发现体系:

DNS 树条目类型说明:

| 条目类型 | 图标 | 功能描述 | 内容 |

|---|---|---|---|

| 根条目 (Root Entry) | 🌳 | 树的入口点 | • 包含分支和链接哈希<br/>• 序列号用于版本控制<br/>• 数字签名确保完整性 |

| 分支条目 (Branch Entry) | 🌿 | 中间节点 | • 包含子节点哈希列表<br/>• 实现树的分层结构<br/>• 支持负载分布 |

| 链接条目 (Link Entry) | 🔗 | 指向外部DNS树 | • 实现跨域节点发现<br/>• 支持分布式管理<br/>• 域名和公钥验证 |

| ENR条目 (ENR Entry) | 📋 | 叶子节点 | • 包含完整的节点记录<br/>• 网络地址和协议信息<br/>• 节点身份和能力 |

graph TD

subgraph "DNS 发现树"

Root["🌳 根节点<br/>enrtree-root:v1<br/>e=BRANCH_HASH<br/>l=LINK_HASH<br/>seq=1<br/>sig=..."]

Branch1["🌿 分支节点<br/>enrtree-branch:v1<br/>children=[HASH1,HASH2,HASH3]"]

Branch2["🌿 分支节点<br/>enrtree-branch:v1<br/>children=[HASH4,HASH5]"]

Link1["🔗 链接节点<br/>enrtree-link:v1<br/>domain=nodes2.example.org"]

ENR1["📋 ENR节点<br/>enr:-IS4QHCYrYZbA...1ZHCCdl8"]

ENR2["📋 ENR节点<br/>enr:-IS4QJ2d11eu6...1ZHCCdl8"]

ENR3["📋 ENR节点<br/>enr:-IS4QLkKODiOH...1ZHCCdl8"]

ExternalTree["🌐 外部树<br/>nodes2.example.org<br/>独立的DNS树"]

end

Root --> Branch1

Root --> Link1

Branch1 --> Branch2

Branch1 --> ENR1

Branch2 --> ENR2

Branch2 --> ENR3

Link1 -.-> ExternalTree3.4 节点混合与调度

FairMix 节点混合器

FairMix 实现了一个公平的节点混合器,通过轮询多个发现源(如 Discovery v4、v5、DNS 等)来获取节点,确保每个发现源都有均等的机会提供节点,避免某个源独占节点发现过程,从而实现负载均衡和发现源的公平调度。

引导节点机制

引导节点为新节点提供网络入口:

var MainnetBootnodes = []string{

// Ethereum Foundation Go Bootnodes

"enode://d860a01f9722d78051619d1e2351aba3f43f943f6f00718d1b9baa4101932a1f5011f16bb2b1bb35db20d6fe28fa0bf09636d26a87d31de9ec6203eeedb1f666@18.138.108.67:30303",

"enode://22a8232c3abc76a16ae9d6c3b164f98775fe226f0917b0ca871128a74a8e9630b458460865bab457221f1d448dd9791d24c4e5d88786180ac185df813a68d4de@3.209.45.79:30303",

// 更多引导节点...

}

节点类型

| 节点类型 | 连接标志 | 连接限制 | 重连机制 | 配置方式 | 特点 |

|---|---|---|---|---|---|

| 引导节点 (Bootstrap Nodes) | dynDialedConn |

受 MaxPeers 限制 | 不自动重连 | BootstrapNodes 配置 |

• 网络启动时的种子节点<br/>• 提供初始节点发现<br/>• 帮助新节点加入网络 |

| 静态节点 (Static Nodes) | staticDialedConn |

受 MaxPeers 限制 | 自动重连 | StaticNodes 配置<br/>AddPeer() 方法 |

• 预配置的持久连接<br/>• 断开后自动重连<br/>• 优先级高于动态节点 |

| 信任节点 (Trusted Nodes) | trustedConn |

不受连接数限制 | 自动重连 | TrustedNodes 配置<br/>AddTrustedPeer() 方法 |

• 可超过 MaxPeers 限制<br/>• 最高连接优先级<br/>• 绕过所有连接检查 |

| 动态节点 (Dynamic Nodes) | dynDialedConn |

受 MaxPeers 限制 | 不自动重连 | 节点发现协议自动获取 | • 通过发现协议找到<br/>• 填充剩余连接槽位<br/>• 网络拓扑的主要组成 |

| 入站节点 (Inbound Nodes) | inboundConn |

受 MaxInboundConns 限制 | 被动连接 | 其他节点主动连接 | • 被动接受的连接<br/>• 受入站连接数限制<br/>• 可能被主动断开 |

连接优先级

- 信任节点 > 静态节点 > 动态节点 > 入站节点

- 信任节点可以超过连接数限制

- 静态节点优先于动态节点获得连接槽位

- 入站连接在连接数不足时被接受

第四章:RLPx 加密传输协议

4.1 RLPx 协议栈设计

协议层次结构

RLPx 协议栈采用分层设计,每层负责特定功能:

graph TB

subgraph "RLPx 协议栈"

A[应用消息层<br/>Protocol Messages]

B[消息帧层<br/>Message Framing]

C[会话加密层<br/>Session Encryption]

D[握手认证层<br/>Handshake Authentication]

E[传输层<br/>TCP Transport]

end

A --> B

B --> C

C --> D

D --> E4.2 工作机制

- RLPx 使用椭圆曲线集成加密方案(ECIES)进行安全握手,通过 ECDH 密钥交换建立加密会话

- 使用椭圆曲线 Diffie-Hellman 密钥交换

- 会话密钥通过ECDH密钥推导函数生成

- 前向安全性保证: 每次握手都生成新的临时密钥对

sequenceDiagram

participant I as 发起方 (Initiator)

participant R as 响应方 (Responder)

Note over I,R: 1. 握手状态初始化

I->>I: 生成随机私钥 (randomPrivKey)

I->>I: 生成初始化随机数 (initNonce)

R->>R: 生成随机私钥 (randomPrivKey)

R->>R: 生成响应随机数 (respNonce)

Note over I,R: 2. ECIES 加密握手阶段 + DH 公钥交换

I->>I: makeAuthMsg(localPrivKey)

I->>I: 在 Auth 消息中包含 DH 公钥 (randomPrivKey.PublicKey)

I->>I: sealEIP8(authMsg) → authPacket

I->>R: 发送 Auth 消息 (authPacket + DH公钥)

R->>R: 解密并验证 Auth 消息

R->>R: 提取发起方的 DH 公钥 (remoteRandomPub)

R->>R: makeAuthResp() → authRespMsg

R->>R: 在 AuthResp 消息中包含自己的 DH 公钥

R->>R: sealEIP8(authRespMsg) → authRespPacket

R->>I: 发送 AuthResp 消息 (authRespPacket + DH公钥)

I->>I: readMsg(authRespMsg)

I->>I: 提取响应方的 DH 公钥 (remoteRandomPub)

I->>I: handleAuthResp(authRespMsg)

Note over I,R: 3. Diffie-Hellman 密钥交换阶段

rect rgb(255, 248, 220)

Note over I,R: ECDH 密钥协商过程

I->>I: 本地计算: ecdheSecret = randomPrivKey × remoteRandomPub

R->>R: 本地计算: ecdheSecret = randomPrivKey × remoteRandomPub

Note over I,R: 🔐 双方现在拥有相同的共享密钥 (ecdheSecret)

Note over I,R: 基于椭圆曲线离散对数难题的安全性

end

Note over I,R: 4. 共享密钥推导 (基于 ECDH 结果)

I->>I: sharedSecret = Keccak256(ecdheSecret, Keccak256(respNonce, initNonce))

I->>I: aesSecret = Keccak256(ecdheSecret, sharedSecret)

I->>I: macSecret = Keccak256(ecdheSecret, aesSecret)

R->>R: sharedSecret = Keccak256(ecdheSecret, Keccak256(respNonce, initNonce))

R->>R: aesSecret = Keccak256(ecdheSecret, sharedSecret)

R->>R: macSecret = Keccak256(ecdheSecret, aesSecret)

Note over I,R: 5. 会话密钥生成

I->>I: EgressMAC = Keccak256(macSecret, authResp)

I->>I: IngressMAC = Keccak256(macSecret, auth)

I->>I: 创建 AES 密码器和 MAC 验证器

R->>R: EgressMAC = Keccak256(macSecret, auth)

R->>R: IngressMAC = Keccak256(macSecret, authResp)

R->>R: 创建 AES 密码器和 MAC 验证器

Note over I,R: 6. 会话状态初始化

I->>I: 初始化 CTR 模式加密器 (enc/dec)

I->>I: 初始化 MAC 状态 (egressMAC/ingressMAC)

R->>R: 初始化 CTR 模式加密器 (enc/dec)

R->>R: 初始化 MAC 状态 (egressMAC/ingressMAC)

Note over I,R: ✅ 加密握手完成,建立安全通道

I<-->R: 后续所有消息使用 AES-CTR 加密 + MAC 验证

4.3 消息帧格式与处理

帧结构设计

RLPx 消息帧包含头部和数据两部分:

消息帧格式:

+--------+--------+--------+--------+

| Header (16 bytes) |

+--------+--------+--------+--------+

| Header MAC (16 bytes) |

+--------+--------+--------+--------+

| Frame Data (variable) |

+--------+--------+--------+--------+

| Frame MAC (16 bytes) |

+--------+--------+--------+--------+

Header 格式:

+--------+--------+--------+

| Frame Size (3 bytes) |

+--------+--------+--------+

| Header Data (13 bytes) |

+--------+--------+--------+AES-CTR 流加密

使用 AES-CTR 模式进行流加密。消息帧读取采用"读取-验证-解密"的安全流程:首先读取 32 字节帧头(16 字节加密头 + 16 字节 MAC),验证头部 MAC 完整性后解密获取帧大小;然后根据帧大小读取对齐后的帧数据和 MAC 验证码,验证帧数据完整性;最后解密帧数据并去除填充,返回原始消息内容。 这种双重 MAC 验证(头部和数据分别验证)配合完整加密,确保了消息传输的安全性和完整性

MAC 消息认证

使用 HMAC 确保消息完整性:首先将输入数据写入哈希函数并生成种子值;然后使用 AES 加密种子,将结果与输入数据进行异或运算;最后对异或结果再次进行 AES 加密,生成 16 字节的 MAC 值

Snappy 压缩优化

支持 Snappy 压缩减少网络传输

第五章:应用协议层实现

5.1 ETH 协议深度分析

ETH 协议是以太坊网络的主要应用协议,负责区块链数据的同步和传播。该协议经历了多个版本的演进,目前主要使用 ETH/68 和 ETH/69 版本,为全节点提供完整的区块链数据交换能力。

5.2 SNAP 协议状态同步

SNAP 协议专门为解决状态同步效率问题而设计。允许节点直接下载最新的状态快照,大幅缩短同步时间。

5.3 LES 轻客户端协议

LES(Light Ethereum Subprotocol)协议为资源受限的设备提供了参与以太坊网络的轻量化方案。允许轻客户端在不下载完整区块链的情况下,仍能验证交易和查询状态。

5.4 协议扩展与自定义

Go-Ethereum 提供了完善的协议扩展框架,允许开发者根据特定需求实现自定义协议。为区块链应用的创新提供了强大的技术基础。

总结

Go-Ethereum P2P 网络专门针对区块链场景进行了深度优化:通过事件驱动架构高效处理区块传播和交易同步,采用多层安全防护抵御恶意节点攻击,运用精细化并发控制实现大规模节点网络的高性能处理,使用状态机管理确保复杂网络状态转换的可靠性,建立完善的资源管理机制支持节点长期稳定运行,并通过多重容错机制应对节点频繁变动和网络异常,确保整个区块链网络的自愈能力和持续稳定运行,本文仅能尝试讲解部分的内容。

- 比特币 - bips/bip-0144.mediawiki,位于ajtowns/bips的anyprevout 1183 浏览

- 以太坊 Gossipsub 网络中的消息重复数量 - 网络 963 浏览

- Web3 死亡回声:发现并修复 NEAR 中导致链瘫痪的漏洞 1533 浏览

- Prysm 中 libp2p 的自定义 Golang 实现 1482 浏览

- 以太坊交易是如何传播(广播)的? 1427 浏览