RLNC内幕:P2P网络中加速广播的技术演练

- blockmagnates

- 发布于 2025-09-11 09:07

- 阅读 948

本文深入探讨了随机线性网络编码(RLNC)的技术原理,解释了其在P2P网络中加速广播的机制,并通过代码示例详细介绍了RLNC的编码、解码和重编码过程。文章还通过图例展示了RLNC如何减少浪费带宽,提高数据分发的效率和弹性。

随机线性网络编码 (RLNC) 不仅仅是一个学术概念,它是 Optimum 积极应用的一项技术,旨在突破区块链网络的限制。通过广播编码块而不是原始块,RLNC 减少了带宽浪费,并提高了数据传播的弹性。

“Optimum 是世界上第一个适用于任何区块链的高性能内存基础设施。在 RLNC 的支持下,它在速度、健壮性和吞吐量方面实现了数量级的提升。” — getoptimum.xyz

在本文中,我们将重点介绍 RLNC 的技术基础:它的工作原理、为什么它可以加速广播,以及一个带有示例代码的演练。在下一篇文章中,我们将探讨 Optimum 如何实现 Galois Gossip,这是一种由 RLNC 驱动的 gossip 协议,旨在超越当今的 GossipSub。注意:本文不仅适合初学者,也适合想要深入了解如何实现 RLNC 的工程师。

什么是随机线性网络编码 (RLNC)?

随机线性网络编码 (RLNC) 是一种使用线性代数 将数据编码成编码块 的方法。RLNC 不是将数据压缩成更小的尺寸,而是将原始块转换成多个代数混合。每个编码块本身看起来都像“乱码数据”,但是一旦一个节点收集到足够多的独立块,它就可以解码并重建原始数据。

这种方法确保节点不需要按顺序接收特定的数据块——任何足够的编码块集合就足够了。因此,RLNC 减少了广播中的带宽浪费,并使数据传播更能抵抗数据包丢失。

https://docs.getoptimum.xyz/docs/learn/overview/p2p

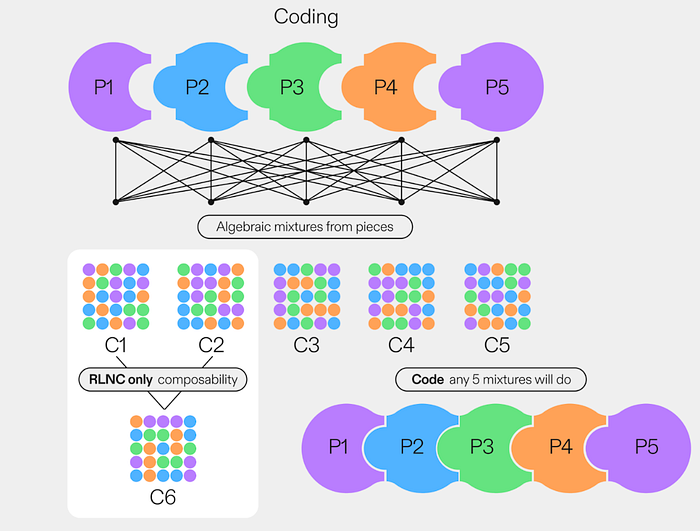

从高层次来看,RLNC 采用多个原始数据块(P1、P2、P3、P4、P5),并通过创建它们的代数混合来生成新的 编码块,即 C1、C2、C3、C4、C5。(C1 的大小小于原始数据)

有了 (C1, C2, C3, C4, C5),你可以求解得到真实的据数(P1, P2, P3, P4, P5)。这里的可组合性意味着你可以从 (C1, C2) 组合创建 C6,然后使用 (C6, C2, C3, C4, C5) 求解数据。

让我们看一个例子,展示编码和解码是如何工作的:

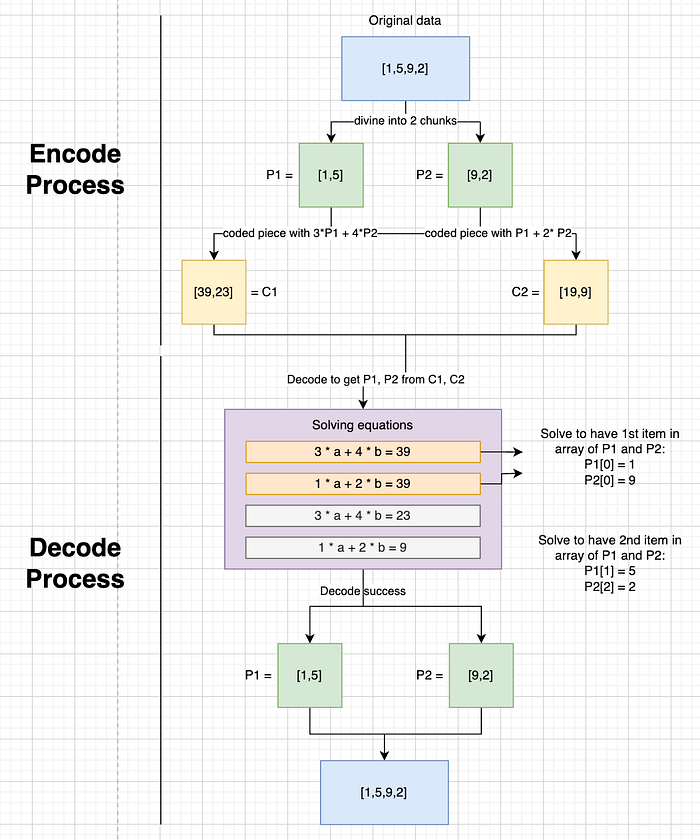

RLNC 中完整流程的编码和解码过程的示例

上图中示例的演练:

假设我们的原始数据是:

[1, 5, 9, 2]

为了简单起见,我们将其分成两块:

- P1 = [1, 5]

- P2 = [9, 2]

编码过程

我们不是直接发送 P_1 和 P_2,而是通过对它们进行线性组合来生成 编码块。例如:

- C1 = 3 * P1 + 4 * P2 = [1 * 3 + 4 * 9, 5 * 3 + 4 * 2] = [39, 23]

- C2 = 1 * P1 + 2 * P2 = [1 + 2 * 9, 5 + 2 * 2] = [19, 9]

现在,我们有两段 编码数据 [39, 23] 和 [19, 9] 以及两个 编码向量 [3,4] 和 [1,2],而不是两段原始块。

编码向量 + 编码数据 构成 编码片 (编码数据包)。

解码过程

在接收端,节点想要重建原始的 P1 和 P2。块中的每个元素都给我们一个 线性方程组:

对于第一项:

- 3a + 4b = 39

- 1a + 2b = 19

对于第二项:

- 3a + 4b = 23

- 1a + 2b = 9

通过求解这些方程,接收器恢复: P1 = [1, 5], P2 = [9, 2]

最后,将两者结合起来,得到原始数组:

[1, 5, 9, 2]

重编码过程:

重编码过程是我在图像中没有提到的。但它实际上是用随机系数从编码块创建新的编码块。

当你创建 (C1, C2) 时,你可以通过以下方式创建 C3:

C3 = 2*C1 + C2 = [97, 47]

你也可以在 (C2, C3) 或 (C3, C4) ( C4 是另一个编码块) 之间求解以返回 P1, P2。

=> 是的,这就是 编码、解码、重编码 在 RLNC 中的工作方式。你只需要知道一个特性,那就是编码块之间是非“线性相关”的。

线性相关:

两个编码块之间的线性相关性将在示例中显示。如果你有两个方程:

- 2a + b = 5

- 4a + 2b = 10

从数学上讲,你无法解出这个方程,因为 2a + b 是“(4a + 2b) / 2”。

如果我们回到 编码过程,那么 [3,4] 和 [1,2] 是 编码向量。

- C1 = 3* P1 + 4* P2 => 编码向量 是 [3,4]

- C2 = 1* P1 + 2* P2 => 编码向量 是 [1,2]

由于 [3,4] 和 [1,2] 是 线性无关的,那么我们可以解出这个方程来得到 P1, P2。

编码块的大小:

在上面的例子中,它们并没有真正显示每个编码块的大小减少。

原始数据包 [1,5,9,2] 变成一个编码向量 [1,5] 和一个编码向量 [3,4]。如果你看看这个,大小几乎相同 LMAO。

=> 因为这是一个简单的演示示例。

假设原始数据包有 n 项,你将其分成 2 块。那么编码向量将有 (n/2) 项,编码向量将有 2 个项(系数)。

设 n = 1000,编码片(编码向量 + 编码向量)将具有大小 (n/2) + 2 = 502 项 => 大约减少 ~50% 的大小。

RLNC 在广播中有多好?

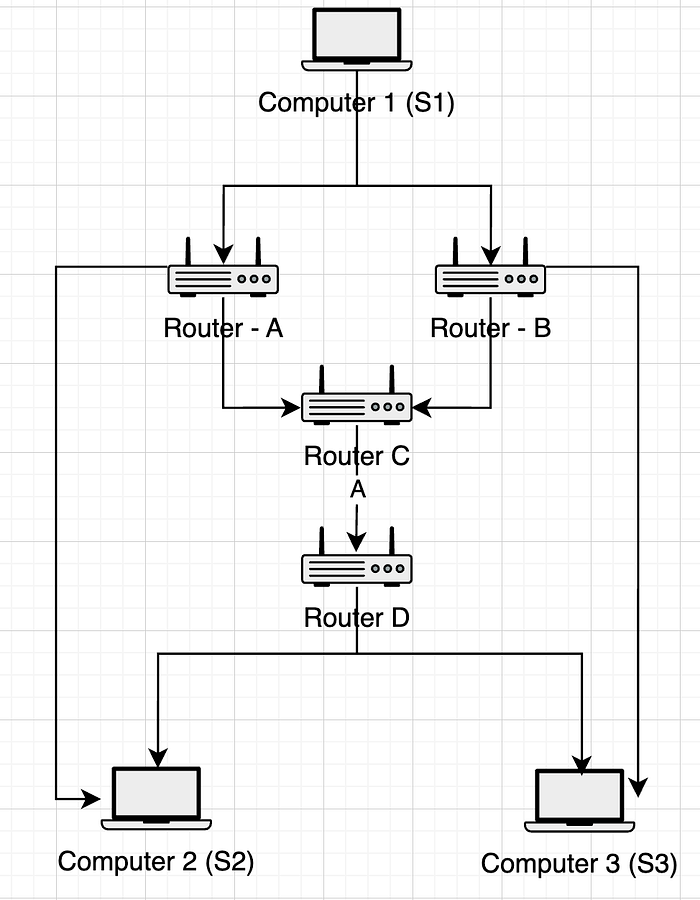

由于用语言不容易证明这一点。所以让我们看一个多播的例子,当一台计算机想要将它们的数据包广播到另外两台计算机时。

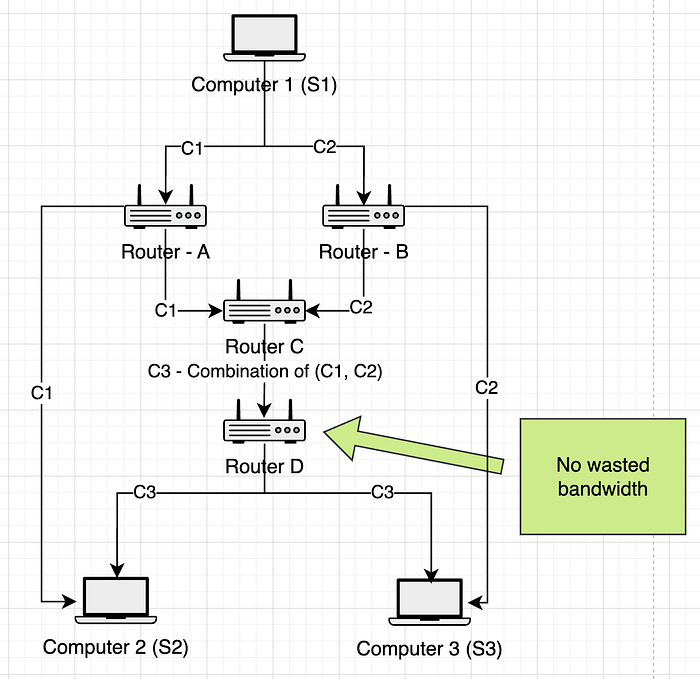

这里,让 S1 想通过 路由器 A、B、C 向 S2、S3 发送数据包。我们将以发送 完整数据包(普通)和发送 编码数据包(RLNC)为例。

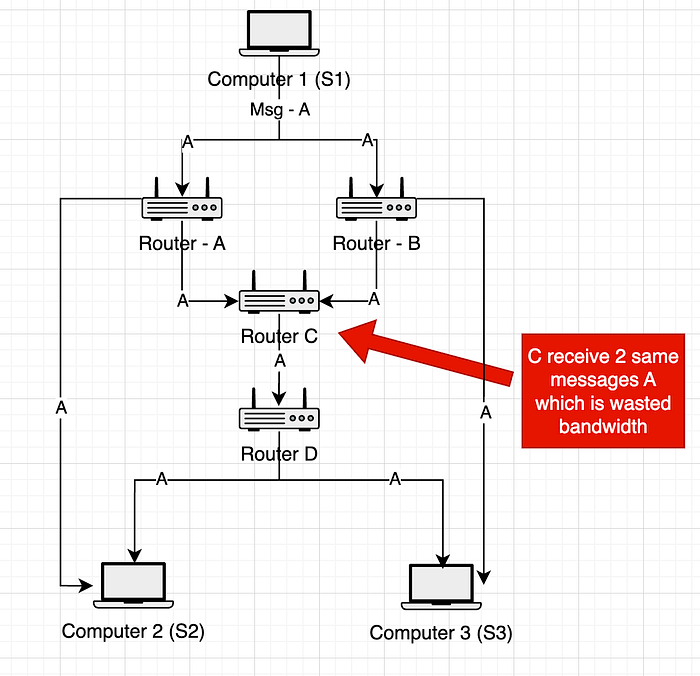

完整数据包发送:

假设 S1 想要向 S2 和 S3 广播消息 A。消息 A 将发送到路由器 A、B、C、D。你可以看到,在路由器 C 和计算机 S2 以及计算机 S3 上,它们收到了两个相同的消息 A,这浪费了带宽。

=> 在此示例中,(C、S2、S3) 中有 3 * A (C, S2, S3) 浪费的带宽。

编码数据包发送 — RLNC:

假设 S1 想要向 S2 和 S3 广播消息 A。消息 A 将创建两个编码块 C1、C2,,然后发送到路由器 A、B。当 C 接收到 C1、C2 时,它重新编码以创建 C3。

当计算机 S2、S3 分别收到 (C1, C3) 和 (C2, C3) 时。他们可以求解方程以返回原始数据。

如果我们将数据分成两个块用于此模型,则 C1、C2 的大小为 = 1/2 原始数据的大小。

=> 因此,没有浪费带宽。

=> 这是 RLNC 如何提高网络吞吐量和提高鲁棒性的示例。

注意:

在点对点网络中,有大量的验证器(以太坊 — 1000000 个节点)。

一个节点不能直接向 999999 个节点广播数据,它们会广播到它们的 mesh size(小型邻居)。

=> 我们将在下一篇文章中详细讨论,只需要想象整个 mesh 就像上面的例子一样。因此,OptimumP2P 将在节点之间带来更快的广播。

RLNC 编码实现演练

欢迎来到本编码演练部分!我将解释你在这里需要做的所有事情!

在编码中,你必须实现编码、解码和重编码过程的代码。

我们的代码是用 Rust 实现的。

编码器:

data 是你想要用来创建 编码块 的原始数据。

piece_count 是你想要分割 data 的块数。

piece_byte_len 是每个 编码块 的大小。

##[derive(Clone, Debug)]

pub struct Encoder {

data: Vec<u8>,

piece_count: usize,

piece_byte_len: usize,

}初始化函数:

pub fn new(mut data: Vec<u8>, piece_count: usize) -> Result<Encoder, RLNCError> {

if data.is_empty() {

return Err(RLNCError::DataLengthZero);

}

if piece_count == 0 {

return Err(RLNCError::PieceCountZero);

}

let in_data_len = data.len();

let boundary_marker_len = 1;

let piece_byte_len = (in_data_len + boundary_marker_len).div_ceil(piece_count);

let padded_data_len = piece_count * piece_byte_len;

data.resize(padded_data_len, 0);

data[in_data_len] = BOUNDARY_MARKER;

Ok(Encoder {

data,

piece_count,

piece_byte_len,

})

}此函数在编码之前准备原始数据。它将输入分成大小均匀的块,如果需要,添加填充,并插入一个特殊的边界标记,以便我们确切地知道解码后原始数据的结束位置。简而言之,它确保数据采用干净的、固定大小的格式,RLNC 编码器可以使用。

生成编码块函数:

pub(crate) fn code_with_coding_vector(&self, coding_vector: &[u8], coded_data: &mut [u8]) -> Result<(), RLNCError> {

if coding_vector.len() != self.piece_count {

return Err(RLNCError::CodingVectorLengthMismatch);

}

if coded_data.len() != self.piece_byte_len {

return Err(RLNCError::InvalidOutputBuffer);

}

coded_data.fill(0);

self.data

.chunks_exact(self.piece_byte_len)

.zip(coding_vector)

.for_each(|(piece, &random_symbol)| gf256_mul_vec_by_scalar_then_add_into_vec(coded_data, piece, random_symbol));

Ok(())

}此函数使用的输入为

- coding vector:这是你基于 piece_count 随机创建的系数,这将用于创建编码向量。

- coded_data:是一个空数组,在完成编码函数后,此变量将具有数据。

这是从外部调用此函数的方式:

pub fn code_with_buf<R: Rng + ?Sized>(&self, rng: &mut R, full_coded_piece: &mut [u8]) -> Result<(), RLNCError> {

if full_coded_piece.len() != self.get_full_coded_piece_byte_len() {

return Err(RLNCError::InvalidOutputBuffer);

}

let (coding_vector, mut coded_data) = full_coded_piece.split_at_mut(self.piece_count);

rng.fill_bytes(coding_vector);

self.code_with_coding_vector(&coding_vector, &mut coded_data)

}

pub fn code<R: Rng + ?Sized>(&self, rng: &mut R) -> Vec<u8> {

let mut full_coded_piece = vec![0u8; self.piece_count + self.piece_byte_len];

unsafe { self.code_with_buf(rng, &mut full_coded_piece).unwrap_unchecked() };

full_coded_piece

}让我们解释一下这个函数是如何做的:

self.data

.chunks_exact(self.piece_byte_len)

.zip(coding_vector)

.for_each(

|(piece, &random_symbol)|

gf256_mul_vec_by_scalar_then_add_into_vec(coded_data, piece, random_symbol));此循环是实际创建编码块的位置。

- self.data.chunks_exact(self.piece_byte_len) 将原始数据分成固定大小的块。

- .zip(coding_vector) 将每个块与来自编码向量的相应随机系数配对。

- 对于每个 (piece, random_symbol) 对,我们调用 gf256_mul_vec_by_scalar_then_add_into_vec,它将块乘以 GF(256) 中的系数,并将结果添加到输出缓冲区 coded_data 中。

处理完所有块后,输出缓冲区将保存由编码向量定义的 所有原始块的线性组合。

这里,不是使用普通的整数数学,而是使用 XOR(无进位)进行加法,并以 8 次 不可约多项式 为模进行乘法。所有这些操作都包装在函数内部,因此开发人员可以将它们视为“字段算术”。这就是 Galois Field (GF(256)) 中的计算工作方式。

这里代码使用 GF256,其中每个值、操作都将在范围 (0..255) 内产生结果。

Galois Field: https://en.wikipedia.org/wiki/Finite_field_arithmetic

=> 为了更容易理解,只需相信它是一种类型,它也具有像我们的普通整数数学一样的乘法、加法、除法、减法。

解码器:

这部分比较棘手——它肯定会让你想起你的代数课,因为解码 RLNC 基本上就是解线性方程组。

首先,记住我们之前看到的求解线性方程的小例子吗?嗯,计算机不能像我们在纸上那样“弄清楚”。我们实际上需要 实现一个算法 来求解这些方程。这里使用的标准方法是 高斯消元法。

高斯消元法是一种求解线性方程组的算法。思路是应用 行运算(交换、乘法、加法)将矩阵转换为 行阶梯形 (REF) — 三角形“阶梯”形式。一旦进入 REF,我们就可以通过 反向替换 求解系统。

我将以 RREF (Reduced Row Echelon Form) 为例进行解释:

让我们采用简单的等式:

2x + 3y = 8

x - y = 1步骤 1: 执行一些操作以获得我们的第一个 REF。

交换两行 R1 和 R2:

[ 1 -1 | 1 ]

[ 2 3 | 8 ]通过 R2 = R2 – 2*R1 消除第二个方程中的“2”。

[ 1 -1 | 1 ]

[ 0 5 | 6 ]从这里开始,在第二行:5y = 6 是一个 REF。使用 反向替换,你将得到 y = 6/5。

步骤 2: 执行一些操作以获得我们的第二个 REF。=> 我们最终得到 RREF 形式。

规范化第 2 行(除以 5):

[ 1 -1 | 1 ]

[ 0 1 | 1.2 ]消除上面“-1”:R1 = R1 + R2

[ 1 0 | 2.2 ]

[ 0 1 | 1.2 ]👉 这是 RREF。现在我们可以直接读取解决方案:

x = 2.2

y = 1.2该代码将实现整个过程:

Decoder 结构体:

##[derive(Clone, Debug)]

pub struct Decoder {

/// Stores the coefficient matrix and coded data rows concatenated.

/// Each row is a coded piece: `[coding_vector | coded_vector]`.

matrix: DecoderMatrix,

/// The byte length of each original data piece.

piece_byte_len: usize,

/// The minimum number of useful coded pieces required to decode.

required_piece_count: usize,

/// The total number of coded pieces received so far.

received_piece_count: usize,

/// The number of linearly independent pieces received so far.

useful_piece_count: usize,

}初始化函数:

pub fn new(piece_byte_len: usize, required_piece_count: usize) -> Result<Decoder, RLNCError> {

if piece_byte_len == 0 {

return Err(RLNCError::PieceLengthZero);

}

if required_piece_count == 0 {

return Err(RLNCError::PieceCountZero);

}

Ok(Decoder {

matrix: DecoderMatrix::new(required_piece_count, piece_byte_len),

piece_byte_len,

required_piece_count,

received_piece_count: 0,

useful_piece_count: 0,

})

}解码函数:

pub fn decode(&mut self, full_coded_piece: &[u8]) -> Result<(), RLNCError> {

if self.is_already_decoded() {

return Err(RLNCError::ReceivedAllPieces);

}

if full_coded_piece.len() != self.get_full_coded_piece_byte_len() {

return Err(RLNCError::InvalidPieceLength);

}

let rank_before = self.matrix.rank();

unsafe { self.matrix.add_row(full_coded_piece).unwrap_unchecked().rref() };

self.received_piece_count += 1;

let rank_after = self.matrix.rank();

// If the rank didn't increase, the piece was not useful.

if rank_before == rank_after {

Err(RLNCError::PieceNotUseful)

} else {

self.useful_piece_count = rank_after;

Ok(())

}

}add_row 函数将使用高斯消元法执行所有操作。根据添加新行之前和之后矩阵的秩。我们可以知道该行是否与我们的 编码块 线性相关。

结论

在以上章节中,我向你解释了 RLNC 的所有概念,并提供了示例和编码演练。希望你能理解它!

我没有演练代码的一个过程是 重新编码过程,它非常简单,所以我将其留给你处理。

对于 RLNC 库,你可以参考:https://github.com/itzmeanjan/rlnc。

该代码由一位在密码学方面非常强大的人实现,如果你喜欢,请给他一个 star 以支持!

如果你觉得这篇博客不错,请在我的 github 存储库上关注我:https://github.com/perfogic

- 原文链接: blog.blockmagnates.com/i...

- 登链社区 AI 助手,为大家转译优秀英文文章,如有翻译不通的地方,还请包涵~

- V2 传输协议:比特币点对点流量隐身 237 浏览

- 【草案】Sunnyside Devnet更新 - 09/29 1051 浏览

- bips/bip-0144.mediawiki,位于 vault · jl2012/bips 2069 浏览

- 基于RLNC的分片替代DAS概念 1167 浏览

- 日蚀攻击:揭示区块链安全的一个隐蔽威胁 1782 浏览

- 通过以cell为中心的纠删码/网络编码改进列的传播-网络通信 1247 浏览

- Lambda与Nous Research建立新的战略合作伙伴关系:去中心化人工智能 457 浏览

- 基于RLNC的替代DAS概念 1277 浏览

- 以太坊中更快的区块/blob传播 - 网络 1196 浏览

- PPPT:利用推拉相变对抗GossipSub开销 - 网络 1310 浏览

- Iroh: 轻松建立可靠p2p连接的分布式系统工具包 2960 浏览