网络效应在 Web3 中的重要性

- Chainlink

- 发布于 2023-05-25 21:40

- 阅读 929

本文深入探讨了网络效应的概念及其在 Web3 领域的重要性。网络效应是指随着系统参与者数量的增加,网络价值也随之增加的现象,文章通过历史案例(如 Facebook 与 MySpace、Microsoft Encarta 与 Wikipedia)说明了网络效应的强大力量,并分析了如何利用网络效应在 Web3 中建立竞争优势,例如重视社区、设计可持续的经济模型、关注流动性、利用先发优势和可组合性。

DEFINITION

网络效应是一种现象,即当每个额外的用户加入一个系统时,该系统变得更有价值,从而形成一个积极的反馈循环。

互联网对思想和文化现象传播的速度产生了巨大的影响。成功利用网络经济力量的企业更有可能积累显著的竞争优势,巩固其市场地位,并在其领域内成为超级主导者。

对于希望通过互联网业务产生影响的创始人来说,网络效应是一个必须掌握的基本概念。网络效应在软件行业的各种技术和产品中普遍存在,包括操作系统、搜索引擎、社交网络、即时通讯系统、在线市场、网约车应用等等。除了对软件和技术的影响之外,某些宗教、文化和语言的传播也可以部分归因于网络效应。

网络效应对于Web3行业的竞争格局具有重大影响。网络效应会降低市场上新的、技术上更优越的进入者的生存能力,从而帮助现有项目保持竞争优势并继续扩张。

本文概述了什么是网络效应,探讨了一些网络效应的历史例子,并概述了网络效应如何帮助Web3项目建立强大的经济护城河。

什么是网络效应?

网络效应是一种现象,即系统中参与者数量的增加会提高底层网络及其所支持的服务的价值或效用。这种现象导致用户从服务中获得更多的价值,因为有更多的用户加入网络,从而形成一个正反馈循环,引发对该服务的更多需求。简而言之,网络效应使产品随着更多人加入其底层网络而变得更有用。

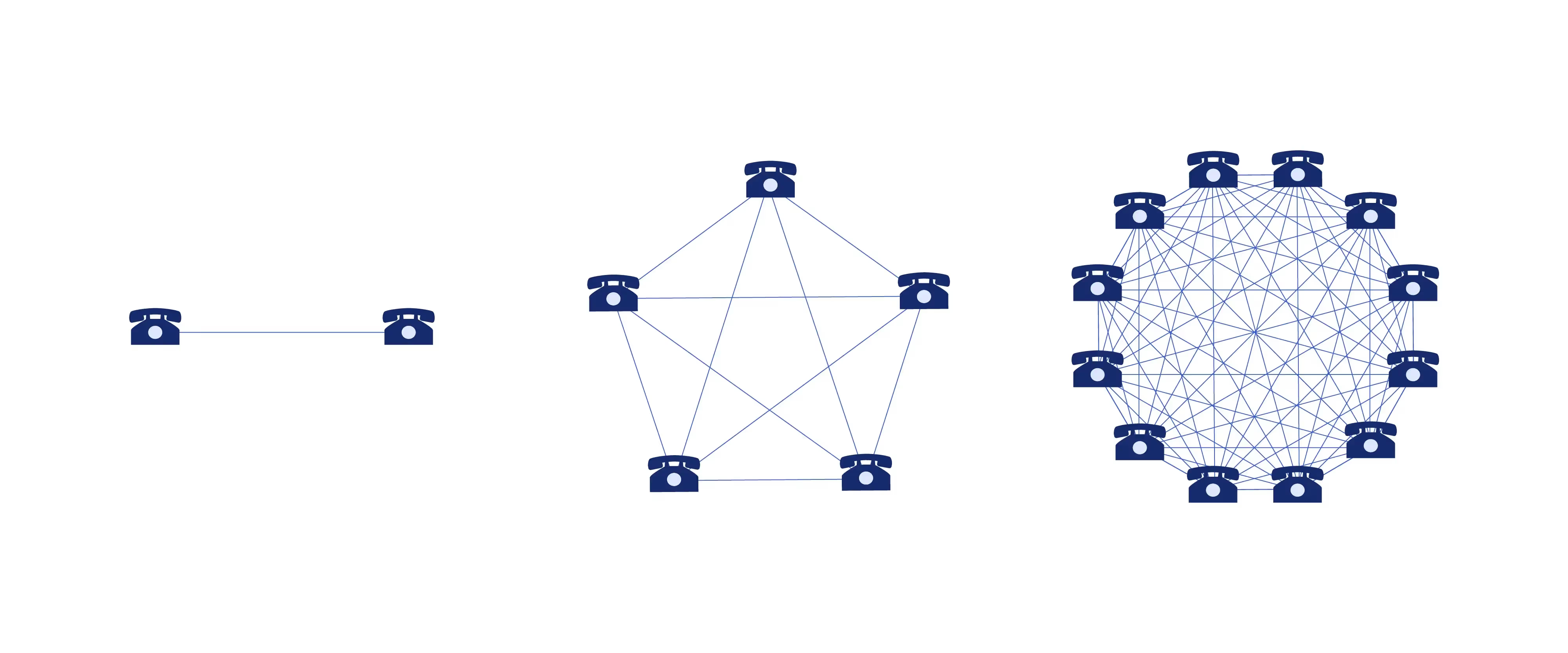

网络效应通常用电话的例子来说明:一部电话是无用的,但是电话网络的效用随着每部新电话的增加而增加。随着给定节点(电话)可以建立的连接总数增加,网络的效用得到增强。同样,社交媒体平台吸引的用户越多,它作为与他人联系的服务就越有价值。这种效果与VISA等支付网络或Uber等网约车网络类似——用户数量越多,网络就越有价值。

电话网络吸引的用户越多,它就越有价值。

直接、间接和负面网络效应

网络效应可以是直接的或间接的。直接网络效应是指使用量的增加直接促成更多的网络效用,例如电话的情况。这也会产生由于网络效应存在而产生的次要影响。例如,如果一种新的加密货币旨在成为比特币的竞争对手,那么它不仅必须与其根深蒂固的基础精神和经过时间考验的安全性竞争,还必须与其周围的开发者、工具、传播者和用户生态系统竞争,这些生态系统是其网络效应随着时间的推移而帮助吸引的 [over time]。

间接网络效应发生在两个不同的参与者群体中,一个群体产生的网络效应为另一个群体产生可比的影响。例如,视频游戏主机的硬件可能会随着其他第三方游戏开发者为该主机创建高质量游戏而变得更有价值。

当新用户从网络中减去价值而不是增加价值时,就会发生负面网络效应。例如,大多数现代城市都有交通问题。在一些城市——由于以汽车为中心的规划——汽车可能是有效出行的唯一方式。随着越来越多的人拥有汽车,高速公路系统的吞吐量就越低,进一步降低了高速公路系统的效用。常识可能会认为解决方案是简单地建造更多的高速公路,而这通常是城市规划者最终会做的事情。然而,为汽车建造更多的道路甚至可能通过 诱导更多的需求 并最终通过加强现有的负面网络效应来产生更多的拥堵,从而使情况变得更糟。

看起来像网络效应但不是?

网络效应不应与网络外部性混淆,后者决定了对产品的需求如何取决于其他买家对其明显的需求。一家客满且排长队的餐厅可能比一家空无一人的餐厅吸引更多的顾客,因为顾客愿意为了更好的体验的可能性而牺牲立即获得服务的便利性,而这种体验会受到其他顾客购买模式的影响。

网络效应也经常被误认为是规模经济,即商品的生产成本随着生产单位总数的增加而降低。虽然这在制造业等行业中是正确的,但网络效应只关注规模经济的需求端——它们增加了客户参与的意愿,而不一定是供应商(或底层网络)创造更多产品的能力。

如何建立网络效应?

为了使网络效应站稳脚跟,必须达到临界质量。由于网络价值随着每个额外参与者的增加而增加,因此现有用户有动力寻找新的参与者并产生指数增长。虽然通常不清楚为什么会发生网络效应,但一旦建立,它们通常具有持久力,即使随着网络的扩展,预计增长会减少。

更加开放和中立的网络更有可能积累持久的网络效应——如果偏见在基础层面被编码,则可能更难建立网络效应。互联网建立在开放标准之上,这些标准不区分一个用户还是另一个用户。人们可以想象一个平行宇宙,在这个宇宙中,互联网为选定的参与者所封闭——很难想象互联网在只能渗透到一部分的情况下会对社会产生如此变革性的影响。话虽如此,许多大型实体会对许可的互联网感兴趣,因为它们将能够控制流经网络的信息,这就是 去中心化的Web3 理念对于将互联网作为开放访问的公共产品进行保护至关重要的原因。

网络效应还会影响经济多样性,尤其是在软件和通信技术方面。尽管万维网的整体规模不断扩大,并且不断创建新的产品和服务,但互联网上主要参与者的数量似乎在减少。随着现有参与者建立强大的网络效应,用户的转换成本变得更高,最终意味着Web2趋向于越来越垄断的现状。

网络效应也可能消失。这可以归因于许多因素,例如在目标人群中接近最大渗透率、无法适应不断变化的环境、不可持续的经济模型等等。

网络效应的历史例子

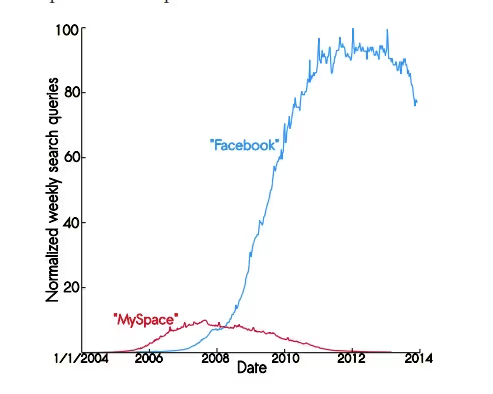

Facebook vs. MySpace

无论它是否是有意识的决定,Facebook 都有一种非常有效的方法来引导其初始网络效应。该平台最初是大学学生使用真实身份相互联系的一种方式——这在互联网早期对于社交媒体平台来说是一种不常见的功能。这为帮助现在占主导地位的平台建立持久的网络效应创造了两方面的推动作用。

首先,它帮助用户在加入平台时立即建立联系。 由于用户之间更多的连接导致更好的服务效用,Facebook 可以比其他鼓励匿名的社交媒体平台更快地生成更互连的社交图。 如果新用户加入平台与他人联系但没有人可以联系,他们可能永远不会再次登录,并且永远无法达到实现临界质量的逃逸速度。 此外,如果人们可以通过共同的熟人已经相互“筛选”,他们更有可能在网络上建立新的联系。

Facebook 商业模式的第二个优势是这种系统产生的心理效应,类似于害怕错过 (FOMO)。 如果一个学生的友谊圈已经在 Facebook 上,他们可能会觉得他们错过了关键的社交活动,并且更难以培养与友谊圈的关系——除非他们也加入该平台。 通过在现实世界关系的基础上建立社交网络,Facebook 能够引导与学生关系的强大网络效应,并将相同的公式应用于基本上任何社区。

虽然还有其他因素在起作用,但在 Facebook 早期,占主导地位的社交网络 Myspace 无法跟上 Facebook 的爆炸式增长。 很大程度上由于 Facebook 有效的网络机制,该机制侧重于产生用户增长,因此 Myspace 逐渐消失,而 Facebook 成为社交网络中最具变革性的平台之一。

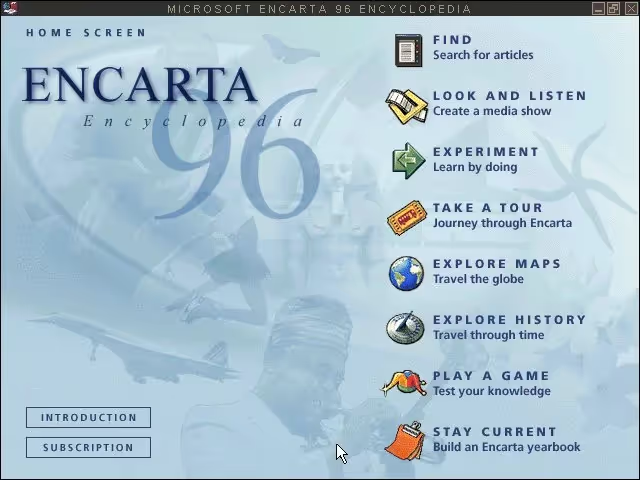

Microsoft Encarta vs. Wikipedia

Microsoft Encarta 的例子也很好地说明了网络效应的重要性——Microsoft Encarta 是 1993 年至 2009 年间发布的数字多媒体百科全书。虽然 1993 年不断更新新信息的百科全书的概念是一个诱人的想法,但 Encarta 的持久力不如近十年后推出的一个开放的竞争对手。

Wikipedia 于 2001 年推出,具有相当大的竞争劣势,它是一个由志愿者社区通过开放合作编写和维护的免费百科全书。 虽然其编辑系统确实引入了自身的缺陷,但 Wikipedia 已成为互联网上最受欢迎的网站之一,并在全球 访问量最高的网站前 10 名 中占据永久位置。

从理论上讲,Microsoft Encarta 的付费订阅服务本可以实现同样的壮举。 然而,由于 Wikipedia 专注于社区维护,将其作为一个免费和开放的“知识网络”,它吸引了志同道合的贡献者,这些贡献者相信信息应该是免费的想法,激励他们花费空闲时间来实现这一愿景。 知识网络越大,吸引的读者就越多,读者贡献的信息也越来越有用,这反过来又吸引了更多的读者成为贡献者,依此类推。

与 Microsoft Encarta 的付费订阅模式和员工维护相比,Wikipedia 的网络效应使其具有相当大的竞争优势。 Microsoft 可能会停止存在,或者公司可能会停止该产品(就像它最终所做的那样),但 Wikipedia 背后的想法及其核心价值观可能会继续存在。 营利性事业可能会提供更高质量、更全面的内容并提供更好的用户体验,但它最终受到较弱的网络效应的支持。 一旦像 Wikipedia 这样的平台开始获得临界质量,公司要与开放百科全书不断增长的效用竞争,所需的资源就会变得非常昂贵。

货币网络效应

货币是一种集体神话,网络效应对这些神话在社会中的传播产生影响。 正如传真机只有在其他地方也有传真机时才有价值一样,货币只有在人们愿意接受它作为支付方式时才有价值。

广义上讲,货币经历了以下迭代:

- 商品货币:商品货币具有内在价值——独立于其作为货币的价值的价值。 常见的例子有金银币、丝绸、盐巴或现代监狱里的方便面。

- 代表货币:代表货币是可以兑换成以其代表的商品(最常见的是白银或黄金)的固定价值的货币。

- 法定货币:法定货币没有内在价值,也不能兑换成有价值的商品——其价值由发行它的政府支持。

- 加密货币:加密货币是最新形式的货币。 它的价值来源于它是一种受数学和物理学保护的数字商品。

为了使一种新的货币迭代与以前的迭代竞争,它必须克服其完善的网络效应和庞大的用户群,这通常需要很长时间。 尽管如此,新的迭代甚至可以支持先前版本的网络效应。 代表货币可以建立在商品货币建立的网络效应之上,其底层对象(商品)附加了不同的神话,并以不同的方式(纸币)表示。 另一个例子是欧元,它有效地取代了许多现有的货币网络,同时也利用了它们的基础网络效应。

虽然有人可能会争辩说商品货币不需要网络效应,因为它作为商品的效用已经赋予了它价值,但这并不能赋予商品作为货币的价值。 为了使一种商品也成为货币,必须建立潜在的神话(及其网络效应)。 例如,方便面通常在监狱中用作货币形式。 它们是可分的、可替代的、易于储存的,并且具有作为不易腐烂商品的潜在效用。 尽管如此,方便面作为货币的网络效应并未扩展到税收系统,而是仍然与特定情况相关。

网络效应如何帮助在 Web3 中构建竞争护城河

基于区块链的token——Web3生态系统的一个基本原语——具有巨大的力量,可以通过经济和博弈论机制来协调不同参与者群体之间的激励并组织社区。 许多 Web3 项目的 目标不是构建传统的产品或服务,而是建立一个网络,以经济上可持续的方式组织用户、价值或数据,而无需中心化管理员来确保持续运营。

由于 Web3 生态系统建立在去中心化和信任最小化的基础价值之上,因此网络效应在决定许多 Web3 项目的成功或失败方面起着关键作用,例如 DeFi 协议、区块链游戏、去中心化组织、NFT 项目和 元宇宙。 简而言之,加密网络能够吸引的用户越多,它可能为其用户提供的效用就越大。 此外,由于大多数 Web3 项目都是开源的,因此项目需要使其能够抵御对抗性分叉。 代码可以很容易地被分叉,试图利用已建立平台的成功,但具有强大网络效应的成功 Web3 项目的其他方面是不可能复制的——例如,它的社区。

在这样一个新兴的生态系统中,没有后见之明的好处,很难确定目前可以在 Web3 中观察到的网络效应在未来几十年内是否具有持久的持久力。 但是,Web3 项目在寻求建立网络效应时可以考虑一些关键考虑因素。

社区

“社区至上”的方法已 incorporated 到许多现代企业的营销策略中。 然而,该概念在 Web3 中的相关性不仅仅是想说服尽可能多的人购买产品——Web3 项目不仅以社区为中心,有时甚至完全由社区运营。 创建、发展和管理社区需要大量精力,但在吸引更多的开发者、用户、传播者和爱好者方面非常强大。 新的参与者应用他们独特的技能来进一步发展网络及其社区,从而帮助创建一个积极的反馈循环,最终产生对网络的更多需求。 通过不仅由消费者组成,而且由消费者所有者组成,Web3 社区有助于建立强大的飞轮效应,从而产生指数级的用户增长。

经济模型

在 Web3 中创建通信或价值网络需要在精心设计的激励措施之间取得微妙的平衡,以在分布式参与者群体之间建立和维持一致性。 由于没有中心化的管理员来做出决策,因此底层经济模型需要建立一个可持续的框架,用于标准化决策过程、提高网络的加密经济安全性以及进一步激励网络的持续运营。 可持续的经济模型为网络的长期成功奠定了坚实的基础。

流动性

区块链 代币是 Web3 经济的基本组成部分,通过确定性逻辑促进参与者之间的标准化交互。优化这些交互发生的效率是实现充分去中心化的关键。

先发优势

由于网络效应需要很长时间才能建立,因此一些项目选择尽快启动以开始引导网络效应,尤其是在新兴的业务垂直领域。 即使竞争对手推出技术上或其他方面更优越的服务,已建立的网络效应也可能足以让先发者保持其竞争优势并建立经济护城河。 话虽如此,当涉及到价值网络时,采取 安全至上的方法 是关键。 由于仓促的上市策略而导致的用户资金损失可能会立即降低对产品的信任,而这种信任可能永远无法挽回。

可组合性

同样重要的是要注意,由于 无需许可的可组合性 的好处,整个 Web3 生态系统可能会比其现有对应物产生更强大的网络效应。 通过互连循环任意组合不同的去中心化应用程序的能力可以产生以前无法想象的产品,并通过中心化业务模型无法竞争的涌现效应来促进创新。

例如,在 Web2 世界中,用户被迫为每个社交网络服务创建单独的帐户,并且不同平台之间没有互操作性。 支持 Web3 的通信和社交网络协议将使用户能够跨不同的应用程序利用其现有的社交图,从而有效地将竞争转移到应用程序层,同时保持底层的协议集去中心化且具有可信的中立性,作为支持社交交互的结算层。

结论

无论是社交媒体、货币还是 play-to-earn 游戏,网络效应都在思想传播和新技术采用中发挥着关键作用,并且是支撑 Web3 中通信和价值网络成功的关键考虑因素之一。

无法确定构成当前 区块链 行业的技术和应用堆栈的哪些协议将能够积累持久的网络效应,但是成功将网络经济学应用于其商业模式的项目可能更有机会获得和维持 ekonomickou přihrávkou。

- 原文链接: chain.link/education-hub...

- 登链社区 AI 助手,为大家转译优秀英文文章,如有翻译不通的地方,还请包涵~